広島県尾道市(しまなみ)の美術館/ポール・アイズピリ、ピカソ、ルオー、小林和作、梅原龍三郎、中川一政、林武などを所蔵。チェンバロによるコンサートやフレンチレストランでの食事も楽しめます。

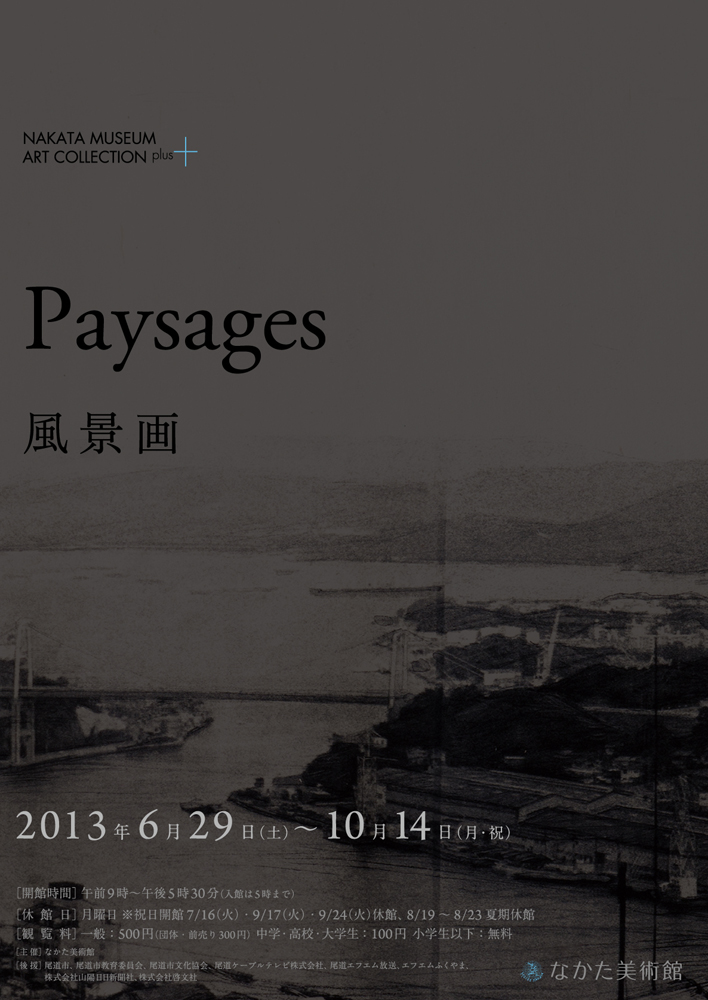

コレクションプラス「Paysages 風景画」展がスタートしました。

更新日:2013年7月2日(火) 【展覧会】

コレクションプラス「Paysages 風景画」展がスタートしました。

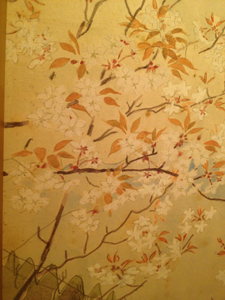

日本とフランスの風景表現について、

コレクション作品と、今回に合わせて特別に選んだ借用作品を組み合わせて展覧しています。

写真の像を用いて、“絵画”を描き続けている小山穂太郎、

“日記”という私的なフィルターを通して制作を続ける野田哲也、

風景の姿に普遍的な命を宿らせる奥山民枝など、現代の作家の作品と、

コローやマルケ、ヴラマンク、須田国太郎など近代作家の作品とを行き来しながら、

多角的なアプローチで、風景に迫っていきます。

これまで尾道の風景は、様々なイメージで語られ、絵画や写真、映画、広告などの中に表現されて来ました。

“絵のまち”、“歴史ある街”、“坂道と路地の街”などなど・・・。

私たちが尾道を歩き、見るときに、そうして作られたイメージに導かれて見てしまってはいないでしょうか。

そこから逃れることは簡単ではありませんし、作られたイメージ=理想があるからこそ、守られてきた風景ということもできます。

しかし今回は、そのイメージについて、そしてその向こうにある現実の風景の姿について、想いを巡らせてみたいと考えています。

10月14日(月・祝)まで開催しますので、この機会にお越しいただければ幸いです。

nakata Labsも色々と開催していきます!

まずは、毎回好評をいただいている、浜田先生のガーデントークの絵画版をお届けします。

7月15日(月・祝) 14:00〜15:00

「絵の中の庭」

大変申し訳ございませんが、事情により

展覧会チラシに表記している時間を変更させていただきました。

何卒ご注意のほどお願い申し上げます。

展示室の中を散策しながら、

風景画に描かれた、様々な時代・土地・季節の植物や、自然のあり方について、

専門家の見地から、解説していただきます。

絵の中には、下にあげている以上に、ありとあらゆる植物が見つかります。

浜田先生は、ほんの小さく描かれているだけのものや、ざっくりした筆致での描写でも、

その他の植物との関連、その地形など、総合的な姿から、

その植物が一体なんであるか、を読み解いてしまいます。

今回は、いつものように「歩きやすい靴」でなくても大丈夫ですので、ぜひお気軽にご参加下さいませ。

展覧会最終日のコンサートでした。

更新日:2013年6月23日(日) 【展覧会】

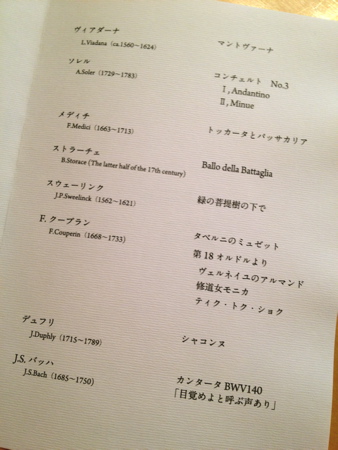

本日、チェンバロミュージアムコンサート『緑の菩提樹の下で』を開催しました。

副題は「語り合う2台のチェンバロ」。 チェンバロを2台使ったコンサートです。

こちらが今回使った、小型チェンバロ「イタリアン・ヴァージナル」

なかた美術館所蔵のチェンバロと同じく、久保田 彰さんのチェンバロ工房で製作されたものです。

木の素材感を活かした装飾が素敵です。

弦は、鍵盤に対して横方向に張られています。

ソロや連弾、合奏で、様々な時代、国のバロックの曲をお届けしました。

凜としたソロ、力強く重層的な合奏など、チェンバロの音色が幾通りにも変化して驚きます。

ヴァージナルも小さいけれど、音はしっかり!

大きく弾けるように響いて、リュートやギターに、より近い音色です。

楽曲も、「バロック」と一口に言っても、時代や国によって傾向が異なっていて、

例えばイタリアは、明快で力強いメロディで、フランスは優美で艶やかであったり、

絵画の歴史にも似ているなあなどと思いました。

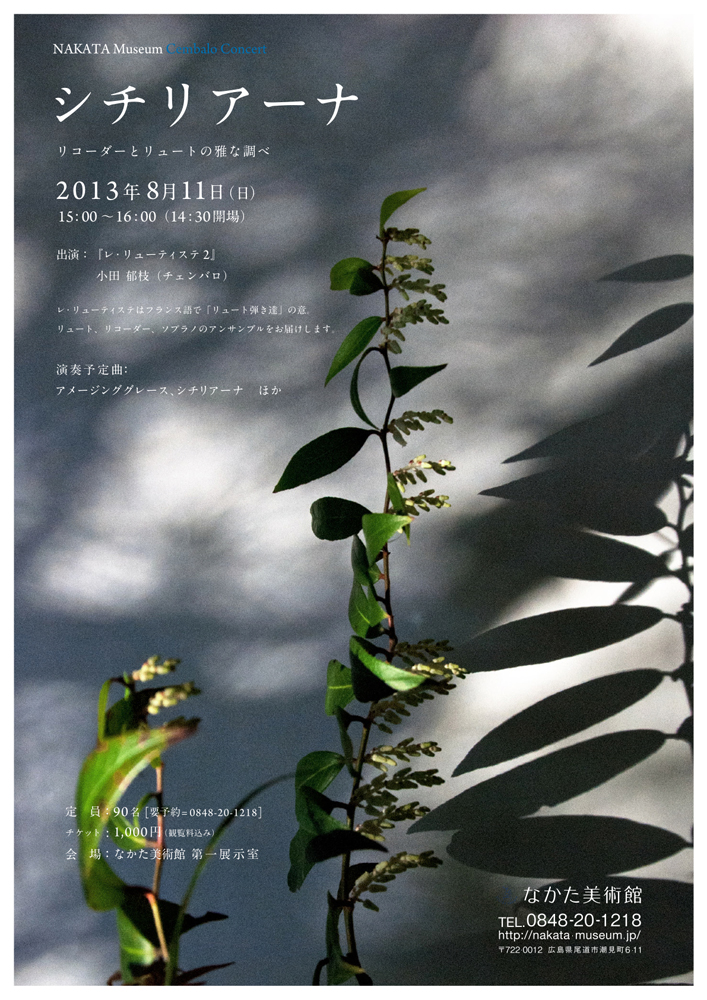

次回のコンサートのお知らせです。

8月11日[日]

なんと、10人編成の古楽アンサンブルと、チェンバロの共演!

夏にぴったりの迫力あるコンサートになりそうで、楽しみです。

さて、なかた美術館コレクションプラス「感じる光、感じる色彩。」も、本日が最終日でした。

この中で、4点の油彩画を展示したジョルジュ・ルオーは、実は音楽にも深い縁がありました。

父親は家具職人で、ピアノの仕上げ塗りなども手掛けており、また妻がピアノの教師でもあったのです。

そして、ルオー自身も、絵を描きながら、よくバッハなどを聴いていたそうです。

ルオー作品と、バロックの音楽世界は通じるものがあるような・・・と、今日聴きながら改めて感じました。

音楽に彩られ、いつにも増して名残惜しい最終日でした。

とは言え、来週から展示替えです!

6/24[月]〜28[金]は、展示替えのため休館で、

6/29[土]からは なかた美術館コレクションプラス 「Paysages 風景画」 を開催します。

現代の風景表現と、コレクションに観る近代の風景画たちを組み合わせて展示いたします。

尾道の風景や、遠い異国、過去と現在、様々な光景が、展示室いっぱいに広がります。

また詳しくお知らせしますので、どうぞご期待下さい!

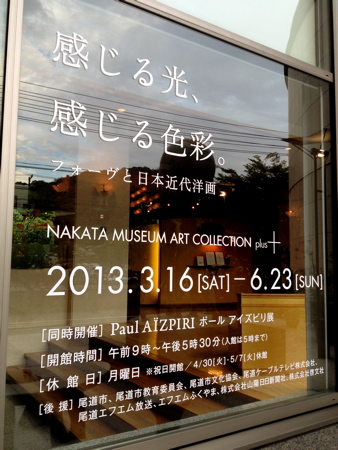

感じる光、感じる色彩。

更新日:2013年3月29日(金) 【展覧会】

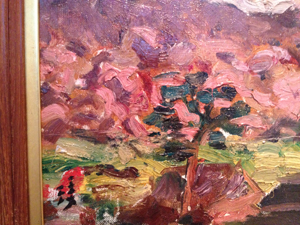

「なかた美術館コレクションプラス 感じる光、感じる色彩。 フォーヴと日本近代洋画」展オープンしています。

少し遅くなりましたが、ちょっと中身をご案内します。

フォーヴとはフランス語で「野獣」という意味。

1905年のサロン・ドートンヌで、ヴラマンクやマルケ、マチスらが発表した原色を多用した生々しい絵の具の表現による作品を発表し、

その強烈なインパクトから野獣に例えられ、「フォービスム=野獣派」という言葉が誕生します。

画家の主観を重視し、色彩を理論や従来の写実的な役割から解放したフォービスムの影響力は大きく、絵画の可能性を広げました。

この度は、コレクション+(プラス)ということで、なかた美術館のコレクションに見るフォーヴの作家達、

そして日本でその影響を受けた作家達をご紹介しています。

そして、2点のルオーと1点のドンゲン作品をお借りして、一緒に展示しています。

キース・ヴァン・ドンゲンは、フォービスムの代表的な作家です。

大戦後、肖像画家として名声を得た頃の作品を展示していますが、人間の性を鋭く見つめた彼のまなざしは健在です。

そして、ジョルジュ・ルオー。

自身は、フォーヴの作家ではないと否定していますが、その表現の烈しさから、しばしばフォーヴととらえられていました。

特に日本では、その精神性の高さ、表現の独自性によって多くの画家に影響を及ぼしました。

現在は「尾道市立美術館」でも、「ジョルジュ・ルオー」展が開催されています!!(5/12まで)

今回は、双方ともにルオー作品をコレクションしていて、現在展示中。ということで、

尾道市立美術館の学芸員・宇根元さんに、解説文を書き下ろしていただき、なかた美術館で書いたものと合わせた資料にしてみました!

リバーシブルになっています〜

これを読めば、作品を見るのがますます楽しくなることまちがいなし!

数量限定で配布中ですのでお早めに。

尾道でたっぷりルオーを味わえる、またとないチャンスなので、ぜひぜひ両館とも足を運んでみてくださいね。

さてさて、話を戻しますと、明治以降の日本の作家たちは、フランスの近代美術を様々な角度から学び、受け入れて来ました。

中でもフォービスムは、その自由な色彩表現や筆遣いによって、若い画家の心をとらえ、日本の「洋画」を多様化させた、とても重要な動きでした。

日本人なりの油彩表現を追求していく中で、フォーヴのインパクトはとても大きかったのですね。

画家たちが感じ、絵の中に表した光や色彩を感じていただければ幸いです。

そして「Paul AÏZPIRI ポール アイズピリ」展も、同時開催しています。

当館ではおなじみですが、今回は初期から近年の作品まで、まとめて展示しています。

彼も、感覚的な色彩や光の表現に、とても長けていますね。

あわせて、アイズピリのドキュメンタリーの上映も行っています。

真っ白なキャンバスに描き始める彼。アトリエの様子や、絵画についての語る様子などを見ることができます。

ゆっくりご覧頂けるようになっていますので、こちらもぜひ。

「感じる光、感じる色彩」会期は6月23日(日)までです。どうぞお楽しみ下さい。

広島県尾道市(しまなみ)の美術館 コレクションは、フランス現代具象画家ポール・アイズピリ、ピエール・クリスタン、エコール・ド・パリを中心としたフランス近代絵画、梅原龍三郎、中川一政、林武ら日本近代絵画、尾道を代表する小林和作、絵のまち尾道四季展招待作家作品など、国内外の洋画を中心とした約200点。

音楽鑑賞の場として、所蔵のチェンバロを中心としたバロックコンサートを定期的に開催するほか、ジャズやクラシックなど様々なジャンルの演奏家によるディナー付きコンサートも企画・開催しています。併設するフレンチレストラン「ロセアン」では、ランチ・ティータイムはもちろん、美術館閉館後もゆったりとした空間でライトアップされた庭園を眺めながらの本格的なディナーが楽しめます。

音楽鑑賞の場として、所蔵のチェンバロを中心としたバロックコンサートを定期的に開催するほか、ジャズやクラシックなど様々なジャンルの演奏家によるディナー付きコンサートも企画・開催しています。併設するフレンチレストラン「ロセアン」では、ランチ・ティータイムはもちろん、美術館閉館後もゆったりとした空間でライトアップされた庭園を眺めながらの本格的なディナーが楽しめます。