広島県尾道市(しまなみ)の美術館/ポール・アイズピリ、ピカソ、ルオー、小林和作、梅原龍三郎、中川一政、林武などを所蔵。チェンバロによるコンサートやフレンチレストランでの食事も楽しめます。

「子ども学芸員の旅2010」 報告 その5

更新日:2010年8月19日(木) 【子どもと美術館】

「子ども学芸員の旅」 2日目 をご紹介します。

一年目・二年目の「旅」では、通り抜けるだけだった瀬戸内海の島、因島(いんのしま)。

2日目は、その島の文化施設として、今年からプログラムに加わった 「本因坊秀策囲碁記念館」 でスタートです。

御調町の「ふれあいの里」からは、車で約一時間。 尾道市は広いですね。

本因坊秀策は、今なお語り継がれる江戸時代の囲碁の名人"棋聖"です。

その人柄にまつわる話や、関連資料も残されており、彼の故郷である因島で展示されています。

ここでは、本物の碁石と、小さめの「9路盤」という碁盤を使った「石取りゲーム」を体験します。

地域の「碁ランティア」さんが指導してくださいます。

四方を囲まれたら石を取られる、

「先に、相手の石を3つ取った方の勝ち」というルールで3回勝負です。

ほとんどの子どもが初めてで、「???」 が浮かんでいましたが、始まると熱中!

白熱した対戦を繰り広げました!

白黒の石と、縦横の線。

物体としては非常に単純ですが、ルールが奥深く、駆け引きのドラマが展開しています。

先を読む力がものを言う勝負。

私も見ていて、普段あまり使っていない頭脳を回転させたようで、すっきりしました。

「礼」に始まり、「礼」に終わる。

勝負が終わったらお互いの健闘を称え合う。

といった、囲碁の精神も格好いいですよね。

おみやげに囲碁セットもいただきました。これに、またまた大喜び。

早速バスの中でやり始める子も・・・。 石をなくさないでね~!

みんな楽しく、地元の伝統文化に触れられたのではないかと思います。

さて、バスはおとなりの島、生口島(いくちじま)の瀬戸田町へ向かいます。

前方に見えるのは生口島大橋です。

次回は、瀬戸田の耕三寺博物館のプログラムをご紹介します!

お楽しみに。

「子ども学芸員の旅2010」 報告 その4

更新日:2010年8月13日(金) 【子どもと美術館】

はやいもので、もうお盆ですが、子ども学芸員の旅、報告シリーズその4です。

今日は、御調の圓鍔勝三彫刻美術館での「マイカップづくり」をご紹介します。

ここでは「手びねり」という手法で、陶芸に挑戦。

陶芸作家の金野光賀先生が指導して下さいます。

やわらかな土に触れ、手で形を作っていくこと。

とてもシンプルなのに、なかなか思うようにいかない。 これはもう理屈抜きに夢中になってしまいます。

中には、昨年に続いて2回目の挑戦の子もいます。去年よりもっと上手にできたかな??

そして金野先生の、電動ろくろの演習では、その技に感動。

あっという間に美しい形ができあがる様は、まるで魔法のようで

子ども達はもちろん、スタッフの大人達からも、歓声が上がります。

あまりに無駄のないその動きは、簡単なように見えるのですが

子ども達が挑戦してみると、やっぱり難しいのでした・・・。

さて、ここまで出来上がったカップは、金野先生に託されます。

高台づくり → 素焼き → 釉がけ → 本焼き と工程を経て、素敵なカップに仕上げていただいて届きます。

もちろん、なかた美術館で開催する「子ども学芸員の旅 作品展」 で展示しますよ!

この日の夜は、ここからすぐ近くの 「天然温泉 尾道ふれあいの里」 宿泊。

旅のなかで「みんなとの夜更かし」が一番楽しかった!なんて言ってる子もいましたが・・・

初日から、すでに盛りだくさんですね。

まだまだ第二日目もあるのです。お楽しみに!!

「子ども学芸員の旅2010」 報告その3

更新日:2010年8月6日(金) 【子どもと美術館】

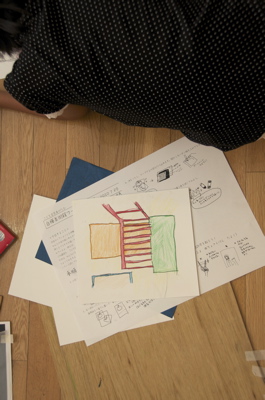

MOU尾道白樺美術館[尾道大学]のワークショップ 《絵画の中の眼》をご紹介します。

尾道白樺美術館では、毎年尾道大学芸術文化学部の学生がワークショップの発案をして取り組んでいます。

今年は「日本画」「油画」「デザイン」の3つのコースのうち、「日本画」コースの学生によるワークショップが行われました。

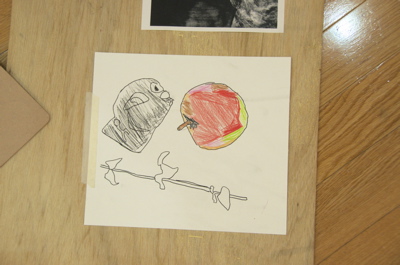

出品作品の一部がコピーされた紙の中から、好きなものを選びます。

「作品の一部」を、トレーシングペーパーへ写します。

トレーシングペーパーを、さらに組み合わせて、その上から「線」をなぞり、カーボン紙で画用紙に写しとります。

何回も「複製」を繰り返している事になりますね。 最後に色を塗って完成です。

これは日本画を描く際につくられる「下図(したず)」の方法をアレンジしたものです。

日本画が描かれるのは和紙。

和紙がいくら丈夫でも、鉛筆で「ああでもない、こうでもない」と描いたり消したりすることはできませんね。

また、日本画で使う「岩絵具」は、下から順に何を塗るか・どう塗るか、すべてが仕上がりに影響します。

だから描く前に十分かたちや構図を検討して、なるべく無駄のない計画をたてなければなりません。

そのために「下図」という、いわば設計図のような下書きをまず描き、本番用の和紙に正確にトレースしていくというのが、通常の描き方です。

ワークショップでは、まるで絵画の構想を練るように、モチーフの位置を変え、反復させたり、組み合わせを工夫することで、子ども達が新しい作品を創っていきました。

「複製」と「作品」の関係。

オリジナリティとは?? といった、深いテーマへも導けそうですね。

興味深いワークショップでした。 ありがとうございました!

まだまだ第一日目のレポートは続きます!

次回は圓鍔勝三彫刻美術館のワークショップをご紹介します。

お楽しみに。

広島県尾道市(しまなみ)の美術館 コレクションは、フランス現代具象画家ポール・アイズピリ、ピエール・クリスタン、エコール・ド・パリを中心としたフランス近代絵画、梅原龍三郎、中川一政、林武ら日本近代絵画、尾道を代表する小林和作、絵のまち尾道四季展招待作家作品など、国内外の洋画を中心とした約200点。

音楽鑑賞の場として、所蔵のチェンバロを中心としたバロックコンサートを定期的に開催するほか、ジャズやクラシックなど様々なジャンルの演奏家によるディナー付きコンサートも企画・開催しています。併設するフレンチレストラン「ロセアン」では、ランチ・ティータイムはもちろん、美術館閉館後もゆったりとした空間でライトアップされた庭園を眺めながらの本格的なディナーが楽しめます。

音楽鑑賞の場として、所蔵のチェンバロを中心としたバロックコンサートを定期的に開催するほか、ジャズやクラシックなど様々なジャンルの演奏家によるディナー付きコンサートも企画・開催しています。併設するフレンチレストラン「ロセアン」では、ランチ・ティータイムはもちろん、美術館閉館後もゆったりとした空間でライトアップされた庭園を眺めながらの本格的なディナーが楽しめます。