広島県尾道市(しまなみ)の美術館/ポール・アイズピリ、ピカソ、ルオー、小林和作、梅原龍三郎、中川一政、林武などを所蔵。チェンバロによるコンサートやフレンチレストランでの食事も楽しめます。

ワークショップ「色とりどりのバラを描こう」を開催しました。

更新日:2022年6月26日(日) 【nakata Labs なかたラボ】

こんにちは!

先月開催したワークショップ「色とりどりのバラを描こう」の様子をお伝えします。

なかた美術館には様々な花の絵があり、特にバラの花を描いた絵がたくさんあります。

しかしその表情は画家によって様々。

今回のワークショップでは、描く対象をバラに絞り、

参加者の皆さんがどのようにバラを描いてくれるのか楽しみにしながら開催しました。

まずは展覧会を鑑賞しながら、絵の中でバラがどのように描かれているか観察しました。

ポール・アイズピリ はグルグル模様のバラ、北川民二のバラは四角い形や星のような形。

他にも花びらの質感までわかるバラの絵もあったり、

線や点を重ねてぼんやりした形のバラの絵もありました。

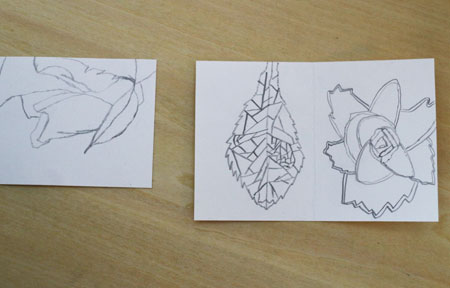

作品鑑賞の後は、実物のバラを見ながらしっかり観察して描きました。

スケッチを見ると、バラの花を星の形のように描きたくなった気持ちがわかりました。

今回は油絵具を使って描きました。

皆さん、油絵具は使ったことなかったので興味津々!

そしていよいよ本番。

普段馴染みのない絵具なので扱いにくいかなあ、と思いきや

絵具の特徴をすぐに掴み、そして絵具同士が混ざり合っていくのを楽しんで取り組んでいました。

1輪のバラを大きく描いたり、形をデフォルメしてして描いたり

それぞれの捉え方で描いています。

そして出来上がった作品がこちら!

短い時間でしたが、どれも力作ばかりです!

ちなみに、今回はこのようなバラのブーケを見ながら絵を描きました。

写真と見比べると、バラの花の特徴をよく捉えているのがよくわかりますね!

参加者の皆さん、ありがとうございました!

ワークショップ&レクチャー「歌を集める」を開催しました

更新日:2022年6月4日(土) 【nakata Labs なかたラボ】

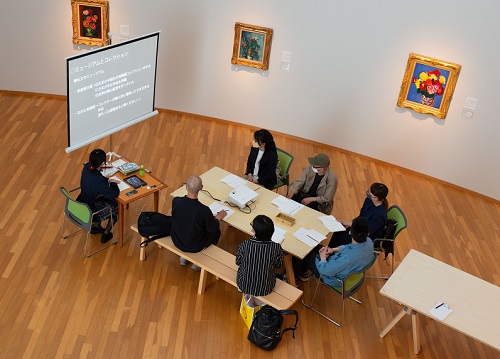

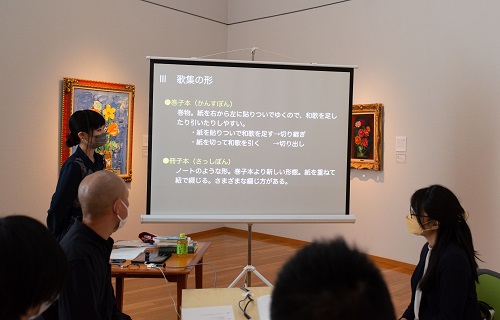

5/15(日)に、ワークショップ&レクチャー「歌を集める」を開催しました。

このイベントでは、開催中のコレクション展「はじまりのバラ」に関連して、参加者の方に和歌を通して「作品をコレクションする」ことを学び、体験してもらいました。

前半のレクチャーパートでは、和歌のコレクションとも言うべき「歌集」について学びました。歌集にはどんな種類があるのか、収める和歌はどのようにして撰ばれたのかなどの歌集の精神的な面と、現存している歌集にはどのようなものがあって、どんな形をしているのかという物理的な面に触れました。

後半のワークショップパートでは、実際に和歌を撰んで歌集を作りました。

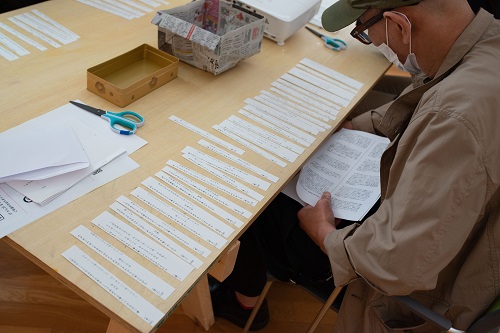

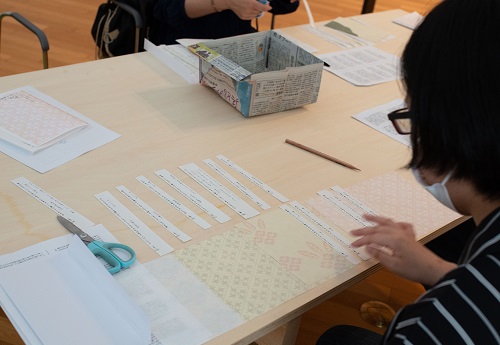

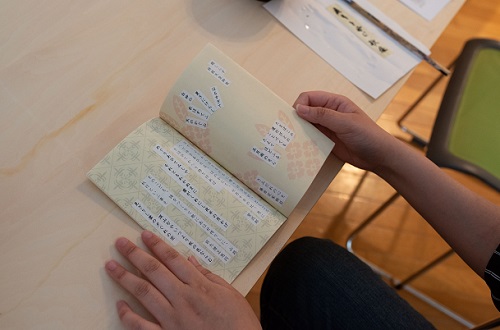

四季や恋などの「部立(ぶだて)」ごとに振り分けられた30首の和歌の中から、自分なりの基準で和歌を撰びます。恋の歌をたくさん撰ぶ人、四季の歌をたくさん撰ぶ人、「春」「風」「月」など歌に詠まれた詞(ことば)を見て撰ぶ人など、それぞれの個性が出ていました。

和歌を撰んだら、それをどのように並べるのかについても考えます。春、夏、秋、冬の順に季節を意識して並べたり、四季の歌を先頭にしてその後に恋の歌が続くように並べたり、こちらもまたそれぞれの個性豊かな発想が見えてとても興味深かったです。

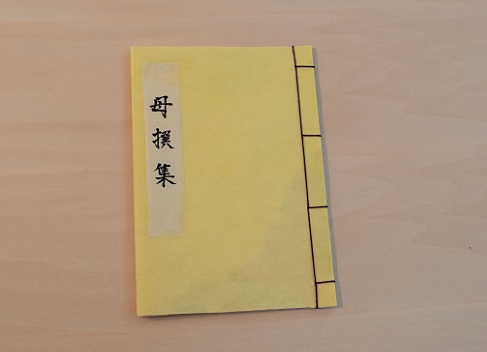

和歌を撰び、歌集を編む人のことを「撰者(せんじゃ)」と言いますが、参加された方々はしっかり撰者になりきっていました!

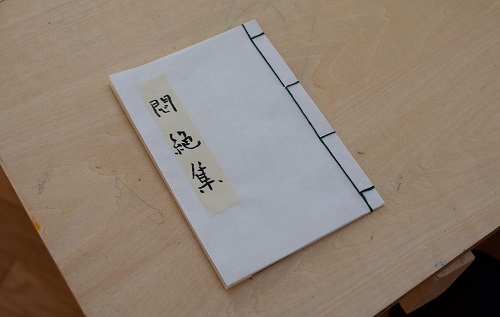

今回は、和歌だけでなくその和歌を載せる紙も参加者の方々に選んでもらいました。植物の柄や文様を摺った風合いのものから、「破れ継ぎ(やぶれつぎ)」という技法を真似て作ったものまで、さまざまな和紙を用意しました。表紙に使う和紙や、綴じる糸の色も選んでもらい、思い思いの歌集が作られました。

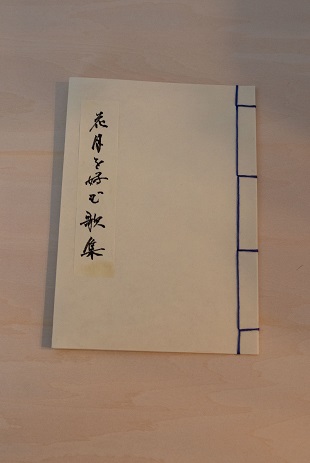

最後に、歌集のタイトルを記した小さな紙「題箋(だいせん)」を付けて完成です!この小さな冊子の中に、撰者(参加者)のみなさんのさまざまな思いが込められています。タイトルを見るだけでも色々な想像ができますね。

作品を選び、集め、どんな順番で見せるかを考えて歌集を作ることは、まるで美術館や博物館での展覧会をつくってゆくようでした。

このイベントで、和歌や「コレクションする」ことに対して関心を抱いてもらえたら幸いです。

参加された皆さま、ありがとうございました!

ワークショップ「小さな額縁作り」を開催しました

更新日:2022年4月24日(日) 【nakata Labs なかたラボ】

こんにちは!

先日開催した親子ワークショップ、「小さな額縁作り」の様子をお伝えします。

額縁は美術館にとって馴染み深い存在で、大切な絵画を引き立て守ってくれています。

今回はいつもは脇役のような存在の「額縁」に注目して、おうちで楽しめる額縁を親子で作りました。

まずは展示作品を鑑賞。

美術館の額にはどんなデザインのものがあるのでしょう?

よく観察してみると、額縁には植物のような曲線模様が多くあしらわれていて、

基本的に左右対象に配置されていました。

色もきらびやかな金色から、落ち着いた茶色、そして所々彩色が施されたものもあり、

作品に似合うように額縁が選ばれているのがよくわかります。

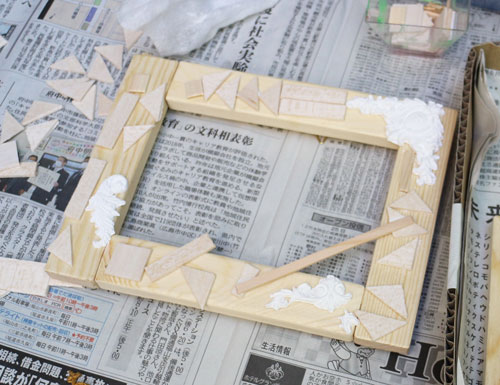

いろんな額縁を見たあとは、実際に作っていきます。

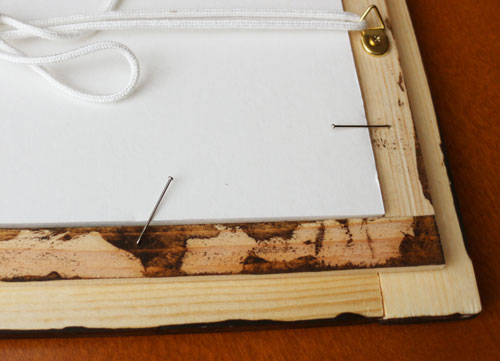

まずは木材で枠を作り、絵が引っかかるようにスペーサーを取り付けます。

裏面に厚紙を入れて、折り曲げた虫ピンを打ち込んで固定できるようにしました。

土台ができたらコラージュをします。

材料は小さな木片と、石膏で作った小さなレリーフ。

三角や四角の木片を規則的に並べると、いろんな模様を作ることができます。

こんなふうに散りばめて、賑やかな模様もできました

美術館にあるような左右対称を意識したデザインでしょうか。

出来栄えはどうですか?

コラージュができたら色を塗ります。

これが意外と難しく、細かな部分は丁寧に絵具を塗り込んでいきます。

最後にスタンプで色や模様をつけました。

スポンジを叩くようにして着彩すると、まるで箔を貼ったような風合いになります。

まるで職人さんのような手つきでした・・!

出来上がったものがこちらです。

落ち着いた茶色やスタンプの擦れ具合もあいまって、アンティークの額縁のようになりました!

細部までこだわって作られた様子が伝わってきますね。

親子で作った額縁にはどんなものが飾られるのでしょう。

過去の絵画が大切にされながら現在まで残っているように、

この額縁にも家族の思い出の絵や写真が残っていってくれると嬉しいです。

参加者の皆さん、ありがとうございました!

広島県尾道市(しまなみ)の美術館 コレクションは、フランス現代具象画家ポール・アイズピリ、ピエール・クリスタン、エコール・ド・パリを中心としたフランス近代絵画、梅原龍三郎、中川一政、林武ら日本近代絵画、尾道を代表する小林和作、絵のまち尾道四季展招待作家作品など、国内外の洋画を中心とした約200点。

音楽鑑賞の場として、所蔵のチェンバロを中心としたバロックコンサートを定期的に開催するほか、ジャズやクラシックなど様々なジャンルの演奏家によるディナー付きコンサートも企画・開催しています。併設するフレンチレストラン「ロセアン」では、ランチ・ティータイムはもちろん、美術館閉館後もゆったりとした空間でライトアップされた庭園を眺めながらの本格的なディナーが楽しめます。

音楽鑑賞の場として、所蔵のチェンバロを中心としたバロックコンサートを定期的に開催するほか、ジャズやクラシックなど様々なジャンルの演奏家によるディナー付きコンサートも企画・開催しています。併設するフレンチレストラン「ロセアン」では、ランチ・ティータイムはもちろん、美術館閉館後もゆったりとした空間でライトアップされた庭園を眺めながらの本格的なディナーが楽しめます。