広島県尾道市(しまなみ)の美術館/ポール・アイズピリ、ピカソ、ルオー、小林和作、梅原龍三郎、中川一政、林武などを所蔵。チェンバロによるコンサートやフレンチレストランでの食事も楽しめます。

WORKSHOP × BOOKS 3 いない場所、見えていること

更新日:2014年10月16日(木) 【nakata Labs なかたラボ】

台風も過ぎ去って、尾道もずいぶんと寒くなってきました。

先日12日に作家の安田暁さんを講師に迎えて、写真を使ったワークショップ「いない場所、

見えていること」が行われましたのでそちらをご報告。

まずは安田さんに作品を解説してもらいながら展覧会を鑑賞。

安田さんは写真を主な媒体として作品を作っていらっしゃるので、「写真」を軸にしてそ

れぞれの作家の作品を解説してくださいました。

写真は、一枚のものでありながらも、様々な素材や時間が変化を遂げ層を成している

こと。しかしそれはやはり一枚のものであること。

そんな写真の要素と比較しながら作品を見ていくと、絵画やインスタレーションの作品も

また違った見方ができて興味深いお話でした。

そしていよいよ本題。

今回のワークショップは参加者の方に「気に入っている写真」、「気に入っていない写真」を

いくつか持参してもらいました。

その写真を使ってどのようなことをしたかというと…

こんな風に写真の一部をペンで消していきます!

どこを消してみようかな~と考え中。写真の気になる部分を消す方もいれば、気になる

部分を残して他の部分を消していく方もいました。

同じ写真でも消す部分が変わることで見え方も変わってきいますね。

そして次のステップへ。今度は砂糖や塩などの粒子を使って先ほどのように像を消して

いきます。

いったいどのようなものが出来上がるのでしょうか?

彼は滝の写真を持ってきてくれました。滝の部分だけを砂糖で覆っていくようです。

まず筆を使って糊を塗っていって、そこにパラパラと砂糖をふりかけていきます。

それはまるで料理を作っているかのようです!

今回、さまざまな粒子を使ってみました。

塩、砂糖、白い砂、アクアリウム用の茶色い砂、日本画で使う白い岩絵の具。

同じ白色でも、粒子の荒い砂糖と粒子の細かい岩絵の具では随分表情が違いますし、

同じ砂でも白い砂と茶色い砂ではまた違った世界をつくりだしますね。

写真に映りこんだ世界と、粒子の質感と、作り手の意思が連鎖反応を起こして、なんと

も面白い作品がたくさんできました!

皆さんこんなにたくさんの作品をつくってくれました!

自分の意思だけではどうにもならない部分、気づかなかった部分をヒョイっとつまみ出

してくれる、楽しいワークショップでした。

安田さん、参加してくださった皆様、ありがとうございました!

安田暁さんも出品されている今回の展覧会 「”静かなもの”×BOOKS」 も今週末19

日までです。ぜひみにいらしてくださいね!

WORKSHOP × BOOKS 2 迷子石の手ごね石鹸づくり

更新日:2014年9月14日(日) 【nakata Labs なかたラボ】

続いて、8月30日に行ったアーティスト・ユニット“もうひとり”による

ワークショップ「迷子石の手ごね石鹸づくり」をご紹介します。

はじめに“もうひとり”の小野さんから、「迷子石」に関するレクチャーをしてもらいました。

2013年の夏“もうひとり”の二人は、スイスでのアーティスト・イン・レジデンス(滞在制作)に招かれました。

そこで二人は「迷子石」に出会います。

日本では馴染みがないですが「迷子石」は実は一般名詞。

氷河が運んで、溶けた後に置き去りにされてしまった石のことです。

二人は、ジュネーブの町中いたるところで放置されている迷子石や、氷河までトレッキングして撮影した写真を紹介してくれました。

長い時間をかけて移動し、人々の暮らしや、都市の開発からぽっかり外れた存在である迷子石。

今回の展覧会では〈迷子石〉の立体作品、そして同じ形でスケールの違う〈迷子石石鹸〉を出品しています。

“もうひとり”は単なる石→石鹸という連想だけではなく、

界面活性剤が物質の境界に作用するものであること、

また、それ自体も溶けて無くなってしまうことから、石鹸を素材にしています。

さて、いよいよ石鹸をつくっていきます!

まずはスケッチ。

実際に石を手にとって描きながら、よーくかたちを見ていきます。

だいたい形をとらえたら、石鹸素地をジップロックに入れて、お湯でこねていきます。

今回はハーブエキスという体で、レストラン ロセアンの人気メニューである

フレッシュハーブティーを濃いめに淹れたものを使いました。

耳たぶくらいの硬さになるまで、何回かに分けてお湯を足し、こねていきます。

じつはこの作業、結構、力がいります。

今回はお好みで、ラベンダーの精油などをプラス。

そしてまたこねこね。

普通の石鹸作りなら、ハーブそのものを入れても良さそうですね。

私は乳香(フランキンセンス)の粉を入れてみました。

生地がまとまってきたら、ラップにくるんで形を整えていきます。

手を動かして、もくもくと形をつくる。

こういう作業は夢中になれますよね。

しかも石という、あいまいな目標がまた楽しいです。

完成がこちら!

どれも想像以上に、石です!

みなさんの家に、それぞれの迷子だった石たちが帰って行くと思うと、ちょっといい話っぽくもあります。

みんな溶けてなくなってしまうのですが・・・。

ちなみに持ち帰って、しっかり乾燥させた迷子石石鹸はこんな感じ。

表面がパリッとして、うすく透き通った感じです。

ハーブと乳香の自然な色で、より石っぽさが出ています。

(ちなみに、泡立ちもとても良いです!)

良い匂いで、ほのぼのして、ちょっと可笑しいワークショップ。 とても楽しかったです。

“もうひとり”のお二人(ややこしい)、参加してくださったみなさま、どうもありがとうございました。

WORKSHOP × BOOKS 光をあつめる・光をかさねる

更新日:2014年9月13日(土) 【nakata Labs なかたラボ】

日も短くなり、すっかり秋の空気になってきましたね。

さて、これまでのワークショップを少しずつ振り返っていきたいと思います。

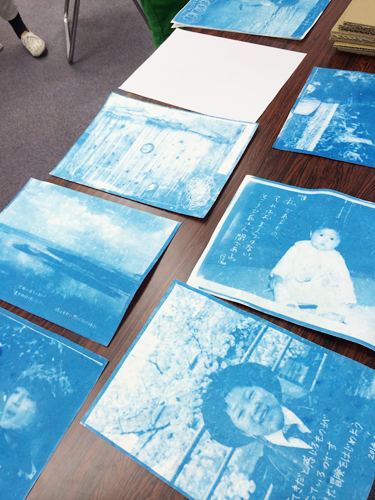

8月16日、作家の村上友重さんと一緒にサイアノタイプ(青写真)を体験する

ワークショップ「光をあつめる・光を重ねる」を行いました。

みなさんに、好きな写真と好きな本を持ってきていただいています。

ワークショップでは、自分たちで印画紙とネガをつくりました。

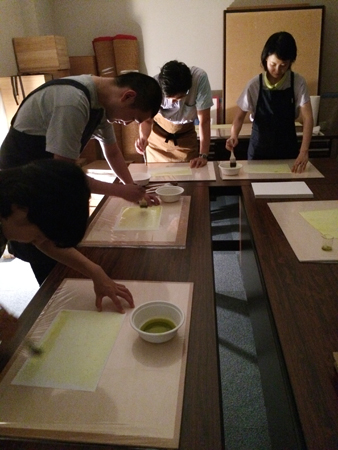

まずは印画紙づくり。

サイアノタイプ用の薬品を混ぜて、少し厚手で、吸水のよい紙に塗布していきます。

薬品を混ぜた段階で、露光が進んでしまうので、本社の倉庫の中に白熱球を設置し、仮設の暗室にしています。

この段階では、うすい黄緑色ですね。

印画紙を乾かしている間にネガづくりです。

持ち寄った写真を、光を通す透明なOHPシートにコピーします。

コピーする時、ネガポジ反転させるのがポイント。

印画紙に重ねた時、黒い部分は光を遮るので白く残り、

透明な部分がには光が当たって青くなる、というしくみ。

ネガには、自分の好きな本から抜き出して、言葉を書き込んでみます。

写真のイメージに手を加えることで、自分の作品にしていく試みです。

ネガが完成したら、印画紙に載せ、ずれないようにガラス板を重ね、いよいよ露光!

この日は、なんともあいにくの曇り空でしたが、紫外線があればOKなので、のんびりチャレンジです。

15~20分間、屋外に置いておきます。

見ている間にも、ゆっくりと色が変わっていきました。

晴れていたら、もっと早くできるそうです。

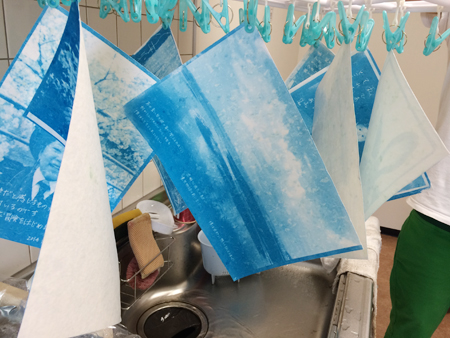

その後は、水洗。

露光していない部分の薬品が、さっと流れて、きれいなブルーが現れました!

薬品が残っていると、どんどん露光してしまうので、

しっかり白い部分が残るように、たっぷりの水で洗い流します。

思った以上に、クリアなイメージが写しだされました!

ブルーもとても鮮やか。

この後も、色はゆっくりと変化していくそうです。

露光が足りなかったり、薬品の塗り残しがあったり、最初の乾燥が不十分だったり、

いろいろな原因で、うまくイメージが現れない場合もありましたが、

写真という、日頃は確かに現実を写すとされているものが、不意にゆらいでしまう様子は、なかなか刺激的でした。

デジタルカメラやスマートフォンが主流になり、写真を撮ることは増えましたが、

紙焼き(プリント)することはだいぶ減ったという方が多いのではないでしょうか。

こうして、ひとつひとつの行程に時間をかけ、手仕事を入れることで、写真がぐっと身体的なものになったように感じます。

という理屈は抜きにしても、実験のようで、不思議で楽しいワークショップでした!

どうもありがとうございました!

広島県尾道市(しまなみ)の美術館 コレクションは、フランス現代具象画家ポール・アイズピリ、ピエール・クリスタン、エコール・ド・パリを中心としたフランス近代絵画、梅原龍三郎、中川一政、林武ら日本近代絵画、尾道を代表する小林和作、絵のまち尾道四季展招待作家作品など、国内外の洋画を中心とした約200点。

音楽鑑賞の場として、所蔵のチェンバロを中心としたバロックコンサートを定期的に開催するほか、ジャズやクラシックなど様々なジャンルの演奏家によるディナー付きコンサートも企画・開催しています。併設するフレンチレストラン「ロセアン」では、ランチ・ティータイムはもちろん、美術館閉館後もゆったりとした空間でライトアップされた庭園を眺めながらの本格的なディナーが楽しめます。

音楽鑑賞の場として、所蔵のチェンバロを中心としたバロックコンサートを定期的に開催するほか、ジャズやクラシックなど様々なジャンルの演奏家によるディナー付きコンサートも企画・開催しています。併設するフレンチレストラン「ロセアン」では、ランチ・ティータイムはもちろん、美術館閉館後もゆったりとした空間でライトアップされた庭園を眺めながらの本格的なディナーが楽しめます。