広島県尾道市(しまなみ)の美術館/ポール・アイズピリ、ピカソ、ルオー、小林和作、梅原龍三郎、中川一政、林武などを所蔵。チェンバロによるコンサートやフレンチレストランでの食事も楽しめます。

ワークショップ「油絵の具の秘密」を開催しました

更新日:2017年9月8日(金) 【nakata Labs なかたラボ】

9月に入ったとたん尾道は朝晩が肌寒くなり、いきなり秋がやってきたようです。

まだまだ暑かった8月に開催したワークショップ「油絵の具の秘密」の様子をお届けします。

みなさん、絵具を使って絵を描いたことがあると思います。

では、その絵具がどんな材料からできているかご存じですか?

絵具は、「顔料」と呼ばれる色の粉と、絵具を紙に定着させるための素材を混ぜて作ります。

油絵の具の場合は、「顔料」と「油」を練って作ることができます。

空気に触れるようにしっかり練っていくと、油がゆっくり酸化して顔料となめらかに混ざり合っていくのです。

瓶に入った色の顔料…見ているだけで楽しくなります。

顔料は植物や鉱物を砕いたもの、化学反応をさせた物など、様々な材料や工程できています。

緑青やラピス、方解石、貝殻・・・。

こうやって顔料になる前の状態を見てみると、絵の具が「物質」であることがわかります。

そして、絵具作りの開始です。

顔料にリンシードオイル(亜麻仁油)を少しづつ混ぜて行きます。

ペインティングナイフで混ぜ合わせると粘度がでてきて絵具らしくなってきました。

しかしこの状態では、まだ顔料と油が混ざり合っていないのでさらに練り合わせていきます。

今回はガラスのコップをすり棒の代わりにしました。

しばらくするとなめらかになって、ツヤがでてきます。

まだまだ根気強く練り続けます!

目標は30分! ひたすら30分…

みなさん黙々と作業されている会場は、さながら絵具工房のようでした。

シンプルな材料でシンプルな手順ですが、1色出来上がる頃にはみなさんぐったり。

もう一色作りましょうかと提案すると、少し戸惑われた様子でしたが

がんばって作ってくださいました!

次の日は筋肉痛になられたのでは……

最後に、出来上がった絵具をアルミのチューブに詰めて、ラベルをデザインしました。

絵具らしい形になると達成感が湧きますね。

みんなで作った絵具を交換して、5色の油絵の具が出来ました!

これだけ色数があればいろんな絵が描けそうです。楽しみですね!

絵の具を自分で作ると、絵を鑑賞するときも描くときも、冷静に色について考えることができそうです。

次は色だけでなく、艶の有無や質感などにも配慮しながらいろんな絵の具を作ってみたいなと思いました。

参加者の皆さん、ありがとうございました!

ワークショップ「海の向こうのチョコレート」を開催しました

更新日:2017年8月9日(水) 【nakata Labs なかたラボ】

先月開催致しましたワークショップ「海の向こうのチョコレート」の様子をお伝えいたします!

チョコレートというと、口溶けの良い甘いお菓子を想像しますが、

今回ご一緒させて頂いた尾道のチョコレート工場「USHIO chocolatol」のチョコレートは少し違います。

原材料はカカオ豆と砂糖だけ、シンプルなチョコレートです。

カカオ豆の原産地は、グアテマラ、ベトナム、ハイチ…と数種類あり、豆によって味や香りが異なります。

形も六角形の板チョコレートで、パッケージも豆の種類によってデザインが違い、見た目にも楽しめます。

このような要素から、どうやってカカオ豆が尾道までやってきたのか、どんな人たちが作っているのか、

なぜこのようなチョコレートを作るようになったのかなどと、

いろんなきっかけをくれるチョコレートだと思います。

当日は講師としてUSHIO chocolatolのメンバー、宮本篤さんをお呼びしました。

篤さんは文章を書いたり演技をされたり多彩な方で、

当日もウシオチョコラトルについて分かり易くかつ面白く、クセになるアツシ節で説明してくださいました。

まずはウシオチョコラトルのチョコレートを食べ比べ。

「明るい色彩」「大胆な筆致」など絵画にまつわるキーワードを用意して、感じた味を言葉で表現します。

味覚を表す形容詞ではない言葉を使うことによって、より味覚についての想像が広がります。

そして、先ほど口にしたチョコレートがどのような材料と過程で出来ているのか、篤さんにデモンストレーションして頂きました。

小さい頃、もっとたくさん食べたくてココアを凍らせてみたけど想像したものは出来ず、

きっと難しい工程で出来上がっているのだろうと思ってたチョコレート。

なんとカカオ豆と砂糖をフードプロセッサーにかけてなめらかにするだけで出来上がりました!

もちろん工場で販売されているチョコレートは、テンパリングを施したりもっと手が加えられているのですが、

ワークショップ中にフードプロセッサーで混ぜ合わせたものも冷蔵庫に入れるとちゃんと固まっていました。

今回、参加者の方々には様々な食材をお持ち頂きました。

先ほどフードプロセッサーで作ったチョコレートのペーストに食材をディップして食べる「ディップタイム」の時間を設けて、

チョコレートといろんな味との組みあわせを楽しんでいただきました。

バナナ、トマト、きゅうり、クッキー、ナッツ、ゼリービーンズ…。

普段は一緒に食べることのない食材を組み合わせるとどんな発見があるのでしょうか。

例えば生のししとう。チョコレートと一緒に食べることによってししとうのフルティーさが引き立ちました。

頭で味を想像できないので、取りあえず食べてみるという不思議な体験でした。

そして今回は特別講師に、美術館に併設しているレストラン「locean(ロセアン)」のシェフをお招きして、ウシオチョコラトルのチョコレートを使った料理を考えてもらいました。

まずは前菜が3種類。

右から帆立貝のソテー、チョコレートソースがけ。添えてあるオレンジピールが全体をうまくまとめます。

真ん中は海老とカカオニブのマリネ。

チョコレートを料理に使うとなると、ジビエなどのお肉料理を想像しがちですが、さっぱりした魚介にもチョコレートが合うという新発見ができました。

左側はこんがり焼いたパイにカリカリのベーコンとカカオ豆を砕いたものをふりかけてアクセントに。食感の楽しい一品でした。

続いて、メインディッシュは鶏肉にカカオニブとをまぶしてグリルしたものに、チョコレートを使ったまろやかなソースをかけた一皿。七味がほんのりと香ります。

そして最後は期間限定のデザートセットであるチョコレートのクレープ。

クレープの中にはチョコレートクリームとチョコレートケーキ。

ほろ苦いカカオニブ(砕いたカカオ豆)によって後味スッキリです。

美術館では主に視覚を使って鑑賞しますが、実はもっともっとたくさんの要素が作用していると思います。

今回のワークショップでは味覚や嗅覚も使って多方向から刺激を受けるワークショップになればいいなと思い企画しました。

そして視点や味覚の違う人々が、チョコレートというひとつの素材について考え話をする時間はとても有意義なものとなりました。

そして、削っていく部分と大切にしなければならない部分を判断すること、まず「楽しい!」を大切にするウシオチョコラトルの姿勢、ぜひ見習っていきたいなあと思いました。

参加者の皆さん、篤さん、ありがとうございました!

『金のりんご 絵本を楽しむ小さな集まり』 を始めます

更新日:2017年7月21日(金) 【nakata Labs なかたラボ】

こんにちは。

あっという間に7月が終わり、夏真っ盛りになりましたね。

さて、なかた美術館では、新しい継続的なプログラムを始めます。

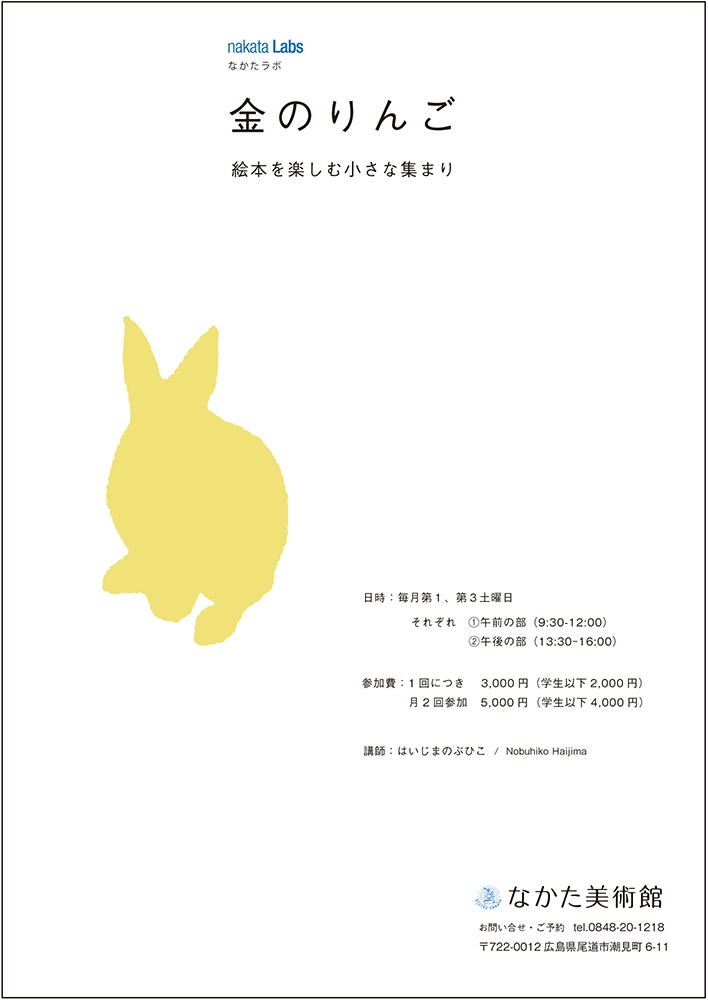

『金のりんご 絵本を楽しむ小さな集まり』

作家はいじまのぶひこさんと一緒に、絵を描くことや本を作ることについて、楽しみながら学んでいくプログラムです。

はいじまさんは画家、造形作家、絵本作家として活動しています。

その作品が各地の美術館にパブリック・コレクションされている他、東京藝術大学や尾道市立大学などで指導にあたられてきました。

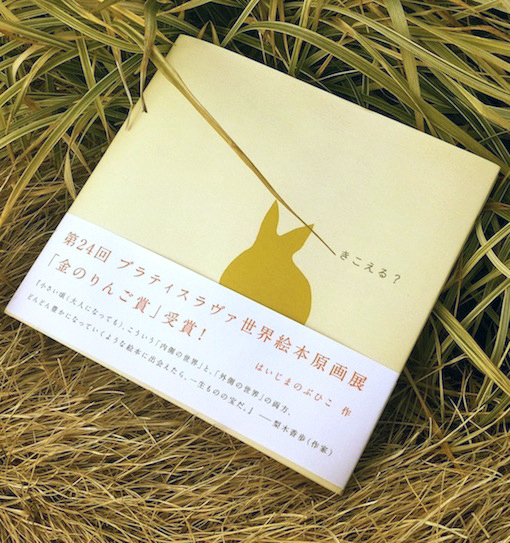

また2012年に出版した絵本「きこえる?|Can You Hear That Sound ?」(福音館書店刊)が、

世界的な絵本の原画展であるブラティスラヴァ世界絵本原画ビエンナーレにおいて、準グランプリ"金のりんご賞"を受賞しています。

実はこの絵本は、尾道を主な拠点にして制作されたもので、

はいじまさんが尾道で見つけた自然の色やかたちもたくさん登場する、シンプルで、とても優しい作品です。

今回のプログラムでは、絵本を軸にして、絵について、本について、

一斉のカリキュラムは設けずに、自由に楽しみたい方から、作品をしっかり作りたい方まで、

参加される方お一人ずつの、ご希望やペースにあわせて丁寧に進めていきます。

以下、はいじまさんより

“私自身の絵本制作の経験を元にしながら、本づくりの方法やコツをコーチしていきます。

お話づくりや作画を楽しむ、自由な遊びのなかから、世界でひとつだけの、オリジナルな

絵本作品を立ち上げていくことを目指します。描画材等の使い方も、個々の希望や目的

にあわせて随時コーチしていきます。と同時に、単にのんびり絵を描きたい、絵本好きの

仲間が欲しい、本や絵についておしゃべりがしたい、あるいはしばし息抜きの時間が欲しい、

という方々の参加も大いに歓迎いたします。ふだん制作している作品の批評を求めての来場

も、ぜひ気楽にどうぞ。この場所が、本や絵を中心とした、自由で気楽でゆるやかな、文化的

サークルになっていったとしたら幸いです。 - はいじまのぶひこ ”

昨年も、はいじまさんによる絵本講座を開催していますが、

それを引き継ぎながら、この度はまず月2回のペースで、のんびりと継続的に開催していきます。

次回は8月5日(土)、8月19日(土)に行います。

日時: 毎月第1、第3土曜日

それぞれ

?午前の部(9:30-12:00)

?午後の部(13:30ー16:00)

参加費:

1回につき 3,000円(学生以下2,000円)

月2回参加 5,000円(学生以下4,000円)

講座の様子は、また twitter やこのブログでもご紹介していきます。

ぜひこの “絵本を楽しむ小さな集まり” に参加してみませんか。

どうぞお気軽に、美術館(0848-20-1218)までお問い合わせください。

広島県尾道市(しまなみ)の美術館 コレクションは、フランス現代具象画家ポール・アイズピリ、ピエール・クリスタン、エコール・ド・パリを中心としたフランス近代絵画、梅原龍三郎、中川一政、林武ら日本近代絵画、尾道を代表する小林和作、絵のまち尾道四季展招待作家作品など、国内外の洋画を中心とした約200点。

音楽鑑賞の場として、所蔵のチェンバロを中心としたバロックコンサートを定期的に開催するほか、ジャズやクラシックなど様々なジャンルの演奏家によるディナー付きコンサートも企画・開催しています。併設するフレンチレストラン「ロセアン」では、ランチ・ティータイムはもちろん、美術館閉館後もゆったりとした空間でライトアップされた庭園を眺めながらの本格的なディナーが楽しめます。

音楽鑑賞の場として、所蔵のチェンバロを中心としたバロックコンサートを定期的に開催するほか、ジャズやクラシックなど様々なジャンルの演奏家によるディナー付きコンサートも企画・開催しています。併設するフレンチレストラン「ロセアン」では、ランチ・ティータイムはもちろん、美術館閉館後もゆったりとした空間でライトアップされた庭園を眺めながらの本格的なディナーが楽しめます。