広島県尾道市(しまなみ)の美術館/ポール・アイズピリ、ピカソ、ルオー、小林和作、梅原龍三郎、中川一政、林武などを所蔵。チェンバロによるコンサートやフレンチレストランでの食事も楽しめます。

ガーデントーク「花の絵と木の家具」

更新日:2014年2月5日(水) 【nakata Labs なかたラボ】

先週のガーデントークの様子をご紹介します。

講師は浜田展也先生。高校で教鞭をとる傍ら、論文や書籍の執筆など

研究活動をずっとされています。

そんな浜田先生に、「花の絵と木の家具」と題して、展示中の絵画や家具について、

植物学の見地から解説をしていただきました!

絵画に描かれる花で、一番多いのはやはりバラですが、

先生から見ると、だいたいの作家は花はよく特徴を見ているけど、葉っぱが適当だそうです(笑)

鋸歯(きょし)と呼ばれるギザギザまでよく描いているのは、藤田嗣治やラウル・デュフィでした。

北川民次がデフォルメしたバラの葉っぱは、それだけ見るとぽってりして椿のようです。

似せて描くだけが表現ではないとしても、確かに椿っぽいですね。

さて、家具も見ていきます。

展示しているなかで多く使われている木は「ビーチ」

日本語ではブナのことですが、漢字は「橅」。 木偏に“無い”と書きます。

もともと柔らかくてスキ間が多く、歪みやすい性質で、

その昔は、家具や柱には向かないし、炭にしてもぼろぼろ崩れてしまう。

薪にするくらいしか、使い道が無かったのだそうです。

現在では、木材を歪みなく乾燥させる技術によって、利用できるようになりました。

ビーチ材の家具というのは、ある意味で科学の結晶!とも言えそうですね。

こちらは、ちょっと落ち着いた色合いのオーク。

「オーク」は、ナラやカシなど、ドングリの総称ですが、家具に使われるのは、たいてい「ナラ」のほうだそうです。

狂いが出ない、硬い、重い、などほか、隙間が多く湿気を吸う性質があり、樽にするとぐっと締まって良いのだとか。

全体にうっすら見える筋が木目で、色が濃くぽつぽつと見えるのが、導管の周りの硬い部分。

成長が遅いほど、木目が細かくて、硬い木になるのだそうです。

こちらのアンティーク調の椅子は、ソロモンマホガニーでソロモン諸島の周辺より。

テーブルは、シルバーハートでアフリカから。

家具が持つ雰囲気はヨーロッパですが、木は熱帯系。

遠くから材が運ばれて来ているのだと思うと、よりドラマチックに見えてくるから不思議です。

こちらはブナ。

広葉樹の森ならではの明るさが、家具になっても息づいているようだと浜田先生。

木の質感が部屋の中の空気まで変えてくれるような気がしますね。

絵画のほうも見ていきましょう。

バラ以外にも色んな花が描かれています。こちらは香月泰男の〈芙蓉〉。

シンプルな造形ですが、花びらの筋や、斑点の模様、つぼみの形など、よく特徴を掴んでいるとのこと。

画家の観察眼が伺えますね。

こちらは仲田好江の〈花椿〉

ふわっと、あいまいに描かれていますが、

花の真ん中に雄しべがたくさん集まっている様や、

花びらに紅白の絞りがあるように見えたり、と椿らしさがあることが分かります。

椿は冬、昆虫がいない時期に花を咲かせるので、虫より大きな鳥でも花粉をくっ付けてくれるように、雄しべをぎゅっと塊にしているのだとか。

色んな花の特徴それぞれに、それが残ってきた理由があるんですね。

最後に、浜田先生の印象的な言葉から。

それぞれに異なるデフォルメしていても、どうして皆それが「バラ」だと認識できるのか、

しかもなぜ、それを見た人が共通して「美しい」と感じるのか、

サイエンスから考えてみると、すごく謎めいているというのです。

例えば「バラ」は人間に美しいと思われ、守り育てられることで、種としてたぐいまれな発展を遂げています。

でも人間にとっては、バラを美しいと感じることにどんな理由があるのでしょう。

花を描いた、その背景の模様まで唐草だったり・・・。

花瓶にまで花が描かれていたり・・・。

絵画だけにとどまらず色んな場面で、植物や花をあらわしたものが、私たちの身の回りには溢れています。

「植物=美しい」、「バラ=美しい」とされる文化のもとに生まれて、こうしたものに囲まれて育つことで、後天的に刷り込まれているのでしょうか。

それでも、これほど脈々と受け継がれているのも不思議です。

たとえ明確な答えはないとしても、あれこれと想像して、考えを巡らせてみるのはとても楽しいですね。

今回も大変中身の濃い、楽しい時間になりました。

浜田先生、お集まりいただいたみなさま、どうもありがとうございました!

nakata Labs「青い服」

更新日:2013年12月14日(土) 【nakata Labs なかたラボ】

nakata Labs 「青い服」を開催しました!

昨年、好評をいただいた 「服、見る、着る」 第2弾です。

ファッションアイテムを持ち寄っていただき、それをプロのコーディネートで

シェアしながら身につけていただく、という企画です。

今回は、佐野ぬいさんの作品のテーマカラーである「青」のアイテムでやってみました!

青と言っても、紺やデニム、ターコイズや淡いブルー、柄物までOKです。

前回に引き続きスタイリストとしてお招きしたのは、TOMORROWLAND福山店の前原さん!

持ち寄っていただいたものから、ぶっつけ本番で組み合わせ。

みるみるうちに、スタイリングが出来上がっていきます。

この鮮やかさはまさに神業!!!ほれぼれします。

チェック?ストライプ?

ボトムスが茶なら差し色は?

青、赤、ときたら靴は・・・?

限られたアイテムの中で、くるくるとコーディネートが変化していきます。

トップスをインにするか、袖はどうするか・・・

こまかなところまで、ちょっとした気配りで、ぐっと素敵になります。

前原さんによると「青」は、実は洋服の中の「基本の色」と言えるのだそうです。

黒よりも、もっと似合う人が多くて、何色にも組み合わせられる。

同系色で「紺、青、水色」と組み合わせても素敵だし、

対称的な「赤」や、反対色である「黄」との相性も良し。

言われてみると、確かに!と納得です。

佐野さんの作品の中でも、青と、それ以外の赤・黄・ピンクなどの色が響き合っていますね。

私も、色鮮やかな作品から、そのまま溶け出したようなコーディネートをしていただきました!

新しい装いのまま、作品を見ていきます。

鮮やかな色彩と、クリアなフォルムを平面的に構成した佐野さんの作品。

身につけるお洋服を選ぶように、肩の力を抜いて楽しんでいただけたでしょうか。

洋服には、着る人を明るく、楽しくさせてくれるパワーがあると実感した、とても楽しい時間でした◎

皆様どうもありがとうございました!

nakata Labs 背景担当養成学校!

更新日:2013年10月14日(月) 【nakata Labs なかたラボ】

いよいよコレクションプラス「Paysages 風景画」展は、本日終了となりました。

会期中、イベントなどにも、多くの方にご来館いただきました。本当にどうもありがとうございました。

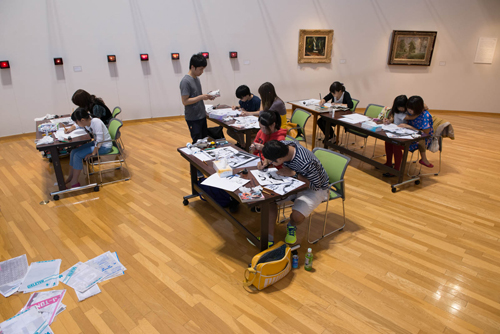

そして展覧会に関連して、10/12[土]に開催したnakata Labs 「背景担当養成学校」の様子をご紹介いたします。

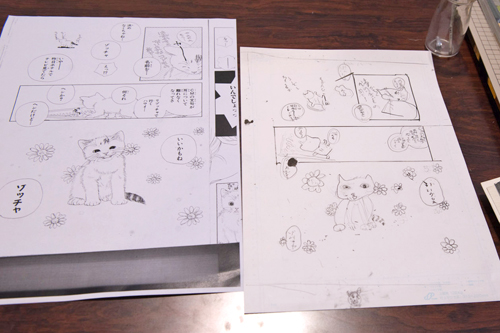

漫画の“背景”に注目して、好きなページを模写してみよう!!というワークショップです。

今回の講師は、漫画家つるけんたろう先生です。

尾道への移住体験漫画「空き屋もらって尾道、田舎暮らし」のほか、愛嬌たっぷりのイラストのお仕事もされています。

今回は参加者それぞれに、好きな漫画を持参してもらって、

その中から、背景も含めてお気に入りのページを選んで、先生のアドバイスのもとで描いていきました。

前日まで漫画を選ぶのに読み過ぎて寝不足・・・というのは私だけじゃないはずです。

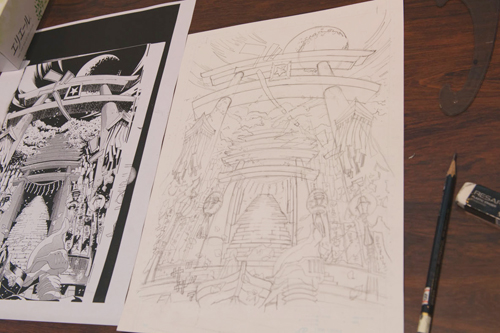

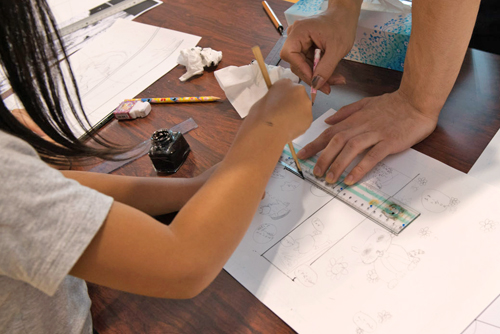

さてさて、まずは原稿用紙に下描きから!

よーく見ながら、丁寧に。

ここで印象が決まるので、しょっぱなから、みなさんMAX集中です。

漫画は、実際に「印刷された単行本で美しく見せる」という複製芸術なので、

原稿ではその120%の大きさで描くのだとか。

縮小すれば、より細かく見えますもんね。

なので、拡大コピーを並べて描いています。

ちなみに絵に自信があるほど、大きい単行本を出す傾向にあるそうですよ。

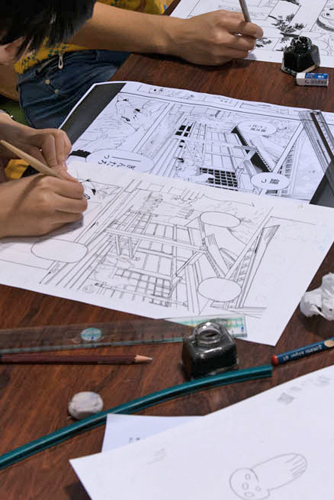

こちらの方は、パースだらけの神社・・・このページを選ぶなんて!

見るだけでくらくらします。

時間が飛ぶように過ぎていきます。

この辺りで、だいたいの人がお昼ご飯。

中にはお昼抜きで、ずっと描かれていた方も!

まるで締切前の漫画家!?

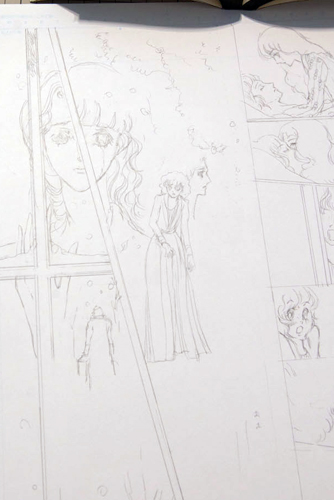

下書きが完成したら、いよいよ墨汁を使っていきます。

まず、一定の太さで線を描くことができる烏口(カラスぐち)を使って、コマの枠線を引きます。

続いて、つけペンで下書きをなぞっていきます。

力加減が難しいのですが、みなさんどんどんコツをつかんでいってます!

この方の集中&仕事量たるや!ひええ

よくよく観察して描いていると、ペン一本でも、線や点の工夫によって、様々な表現がされていることがわかります。

そして今回のように、“背景”に注目しながら漫画を見るのも、とても新鮮でした。

もともと漫画は、キャラクターも背景も一体で、不可分な表現だとは思いますが、

漫画における“背景”ってなんだろう?と考えてみるのは楽しいです。

単純に、キャラクターの後ろや手前の描かれたものでも、

街並みや室内など、客観的な状況の描写のこともあれば、

点描やスピード線など、漫画的な記号の表現もあり。

黒いベタや、何にも描かれていない白いコマが、なによりも語ることがあったり、

ファンタジックな作品だと、キャラクターがすーっと背景にとけ込んでいくシーンがあったり・・・。

あるいは、回想や想像、なにかの象徴として、背景にキャラクターが描かれることもありますよね。

本当に幅広いです!

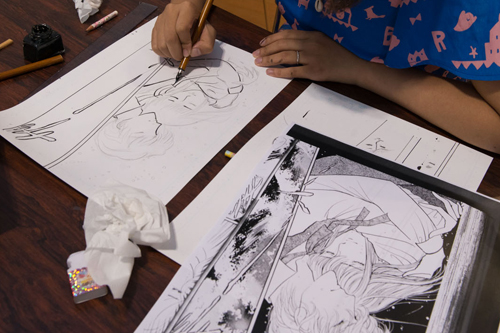

果てしない線画が終わったら、黒い部分を塗って(ベタ)、

シート状に模様が印刷されたスクリーントーンを貼って、

コピーした台詞を貼れば・・・

本物とみまごう完成度!!すごいです!!

こちらはなんと、幼稚園に通うお子さんの力作!!

対象をこれほど観察して、似せて描けるなんて・・・しかも付けペンで!

しっぽのしましまが可愛いです。

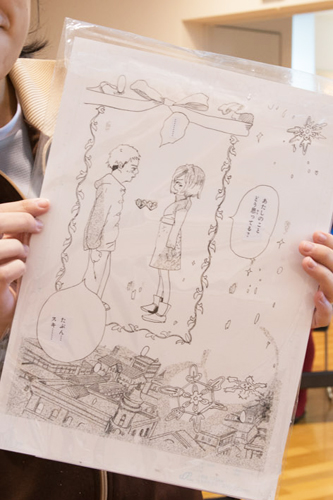

ちなみに一番早く仕上がったのはこちらの方!

リボンと縁取り模様で描かれた枠線、雪の結晶・・・と、

少女漫画ならではの要素がおもしろいですね!

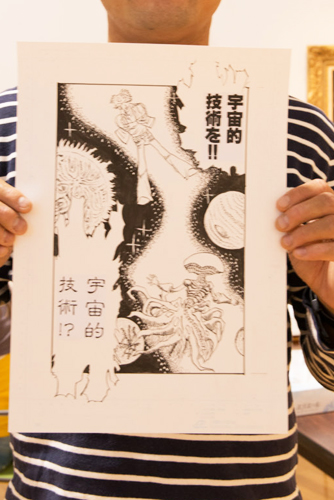

こちらの方は、「熱血な漫画家が、漫画を描く漫画」を模写しています。

しかも、宇宙的技術という台詞・・・メタなセレクトです!

朝10時から、たっぷり夕方5時30分まで、これまでで一番長丁場のワークショップ。

終了時には半分くらいの方が、完成していました!

惜しくも、仕上がらなかった方(私も含め)は、残りは宿題ということに・・・。

描いてみてよーく分かりましたが、本当に楽しいけれど、大変!です。

漫画家さんは、これを何枚も何枚も、、、。

しかも、今回はあくまで、見ながら写したのであって、

本来はまったく白紙の状態から、ストーリー、台詞、キャラクター、構図、ページ数・・・などなど

さまざまな要素を考え、1から組み立てていくんですよね。いやーすごい!

偉大な、途方のない仕事だなあと、だからこそ多くの人を惹きつけるのだろうなあと感じました。

静かに、熱く燃えたワークショップでした!

ご参加くださったみなさま、どうもありがとうございました!

広島県尾道市(しまなみ)の美術館 コレクションは、フランス現代具象画家ポール・アイズピリ、ピエール・クリスタン、エコール・ド・パリを中心としたフランス近代絵画、梅原龍三郎、中川一政、林武ら日本近代絵画、尾道を代表する小林和作、絵のまち尾道四季展招待作家作品など、国内外の洋画を中心とした約200点。

音楽鑑賞の場として、所蔵のチェンバロを中心としたバロックコンサートを定期的に開催するほか、ジャズやクラシックなど様々なジャンルの演奏家によるディナー付きコンサートも企画・開催しています。併設するフレンチレストラン「ロセアン」では、ランチ・ティータイムはもちろん、美術館閉館後もゆったりとした空間でライトアップされた庭園を眺めながらの本格的なディナーが楽しめます。

音楽鑑賞の場として、所蔵のチェンバロを中心としたバロックコンサートを定期的に開催するほか、ジャズやクラシックなど様々なジャンルの演奏家によるディナー付きコンサートも企画・開催しています。併設するフレンチレストラン「ロセアン」では、ランチ・ティータイムはもちろん、美術館閉館後もゆったりとした空間でライトアップされた庭園を眺めながらの本格的なディナーが楽しめます。