広島県尾道市(しまなみ)の美術館/ポール・アイズピリ、ピカソ、ルオー、小林和作、梅原龍三郎、中川一政、林武などを所蔵。チェンバロによるコンサートやフレンチレストランでの食事も楽しめます。

ワークショップ「パリの地図作り」を開催しました

更新日:2017年4月18日(火) 【nakata Labs なかたラボ】

ゴールデンウィークも後半を迎え、尾道もにぎやかです。

4月に開催したワークショップ「パリの地図作り」の様子についてご報告いたします!

講師にはエールフランスで勤務され、長くパリで生活されていたラノワール中島小百合さんをお迎えしました。凛とした姿が素敵な中島さん、当日はパリを意識して赤いバレエシューズでお越しくださいました。

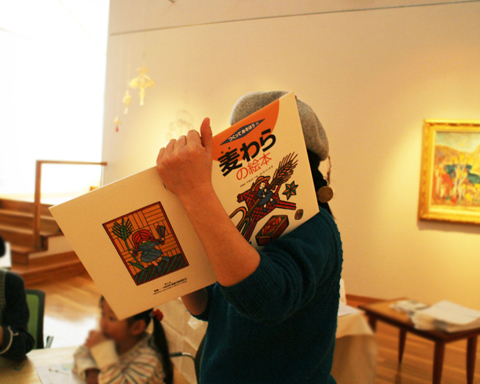

まずは展示作品を鑑賞して、気に入った作品を模写しました。

今回の展示にはパリの風景やパリにアトリエを構えた画家の作品など、パリにまつわる作品がたくさん展示してあります。

気になるモチーフをメモメモ。

中島さんの解説を聞きながら、いつもとはまた違った視点で作品を鑑賞しました。

移民の街であるパリには、パリ生まれでありながらもルーツをたどると移民としてやってきた人々がたくさん住んでいるそうです。

同じ場所や建物を描いてあっても、作家それぞれで絵の雰囲気が違っています。

それはタッチや色など画家が意図して表現したものだけではなく、パリ出身の画家と異国から移り住んだ画家との違いなど、生まれながらにして持つものによって自然とあらわれるものがあるのではと話してくださいました。

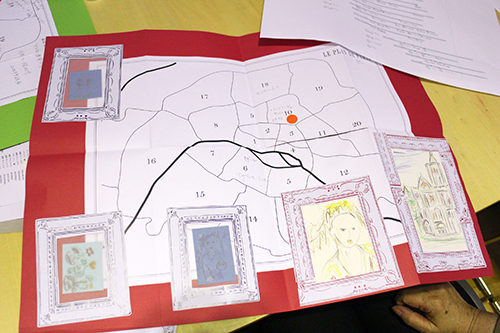

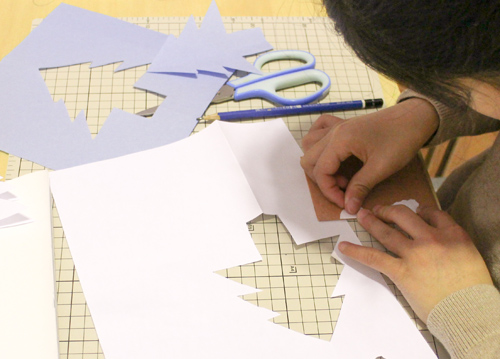

作品を鑑賞した後は、地図作りに取り掛かりました。

今回は大きな地図に、描いた模写をコラージュしたり、気になる事柄や場所をメモしました。

この地図は折りたたむと小さな本になり、実際にパリに行ったときにガイドブックとしても使える形です!

シールも使って、興味のある場所をマーク。

皆さん独自のアイデアで地図をコラージュしていらっしゃいました。

参加者の皆さんには、

海外旅行を年に一度は行かれる方、パリが好きで何度か訪れている方、訪れたことはないけど食や美術館に興味のある方など様々な方がいらっしゃいました。

今回中島さんは、参考になる本やガイドブックをあえて持ってこられず、参加者の皆さんがパリについてどのような事に興味を持っていらっしゃるか対面してお話してくださいました。

おすすめの移動手段から、ギャラリーの多いエリア、様々な美術館などの観光スポット。

パリのエリアごとの特徴と、そのようになっていった経緯。

そしてパリで暮らす人々のことなども教えて下さいました。

テレビや観光ガイドで感じる、華やかでおしゃれなパリだけではない、新たなパリを発見をすることができました。

中島さんは、長年のパリの生活で培った語学力や様々な知識を交えながら、生活を豊かにするための提案の場をこれから尾道に作られるそうです。

きっと今回のワークショップのような楽しい場所になるのだろうなあと思いました。

実は!

次回のワークショップも中島さんを講師にお迎えいたします!

ワークショップ『フランス語講座』

5月20日(土)15:30〜17:00に開催いたします。

中島さんと一緒に、フランス語で会話をしながら作品を鑑賞します!

次回も楽しい時間になりそうです。

中島さん、参加者の皆さん、ありがとうございました!

親子ワークショップ「春の食卓」を開催しました。

更新日:2017年3月20日(月) 【nakata Labs なかたラボ】

春分の日も過ぎ、少しずつ暖かさを感じるようになりました。

こんな季節は、おにぎりやサンドイッチを持って外でごはんを食べたくなりますね。

先日、親子ワークショップ「春の食卓」にて、ピクニックにぴったりのランチョンマットを作りました。

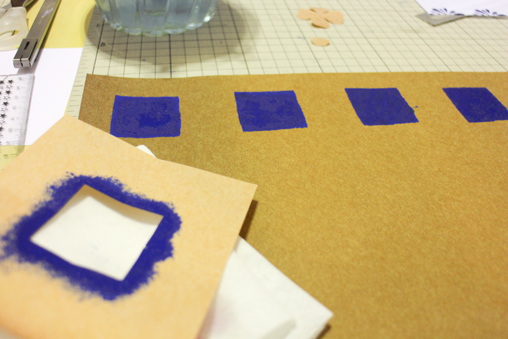

今回のワークショップではステンシルを体験してもらいました。

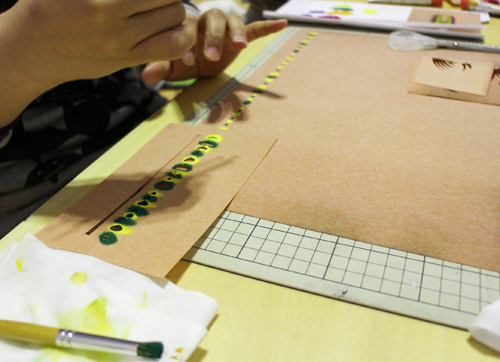

アクリル絵具と専用の筆を使って、ポンポンと色を付けていきます。

こんな風にくっきりうつりました。

クラフト紙のように、色の濃い素材でもくっきり。

同じ図柄を色を変えながら何度も配置することによって、アイデア次第で様々なパターンをつくることができるのも、ステンシルのおもしろいところです。

一つの図柄をいくつも配置して、模様をつくったり、

女の子を二人並べて双子を連想したり。

今回はステンシルの型も、皆さんにつくってもらいました。

コピー用紙で実験してから、本番用の型紙を切り抜きます。

紙を二つ折りにしてから切るので、左右対称のデザインにしなければなりません。

木ができました。

もう一つは…

足をそろえて立つ女の子です。

いろんなモチーフを組み合わせると、

どこかの風景が連想されます。

こちらの方は模様を連続して組み合わせています。

パターン集を参考にして、アイデアをだしてもらいました。

こんな風に出来上がりました。

アフリカの布、「カンガ」をイメージして作られました。

いろんなカンガの図柄を見てみると、黒をところどころに入れている図柄が多かったので

少しだけ黒を入れてみたら、グッと引き締まりました。鮮やかな黄緑やピンクもバランスよく配色してあります。

同じ型でも、色の違いで印象が変わりますね。

ワークショップ中は「とんとんとんとん」という音だけが静かに響き渡り、

まるで工房のようで、心地よいじかんでした。

そして、いろんな花が咲き始めた美術館の庭を眺めながら、はやくお弁当を持って出かけたいとうずうずしています。

参加者の皆さんも、今回作ったランチョンマットを使って日々の食卓をより楽しい時間にしてもらえたらとおもいます。

ありがとうございました!

ワークショップ「ヒンメリをつくろう」を開催しました。

更新日:2016年12月13日(火) 【nakata Labs なかたラボ】

ワークショップ「ヒンメリをつくろう」を開催しました。

ヒンメリは、麦わらに糸を通し、多面体を構成して作られるシンプルな飾りです。

静かにゆれる姿を見ていると心が落ち着きます。

壁に映った影も楽しみの一つです。

今回は講師に上杉裕加さんをお招きしました。

上杉さんは、尾道界隈の素材を使ってジャムやお菓子を作られたり、

定期的にマルシェを企画されたり、生活を豊かにするための一つの提案をされています。

まず導入として、ヒンメリの材料となる麦について説明をしてくださいました。

パンやクッキー、うどんなど、麦が使われている食材を日頃口にしていますが

その原型となるものについて思いを巡らすことを私たちは忘れがちではないでしょうか。

そしてヒンメリ作りのはじまりは、麦の皮むき。

皮をきれいにむいて、節を切ります。

さてさて、いよいよ本題のスタートです。

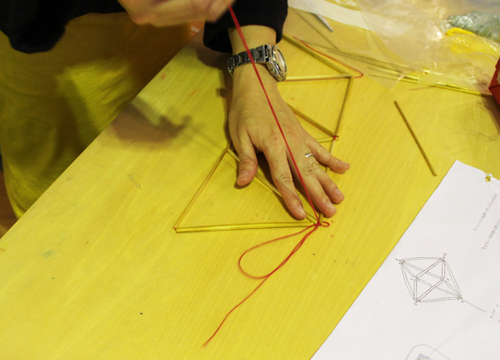

まず水に浸して柔らかくしたヒンメリを同じ長さに切っていきます。

今回は、大、中、小の3種類の大きさを作りました。

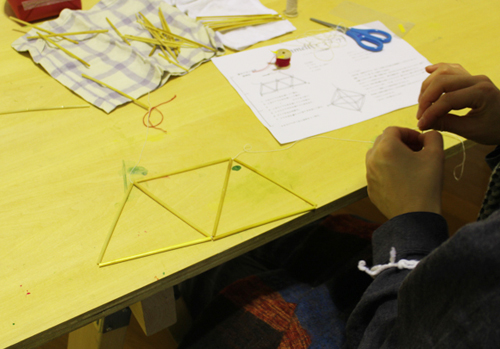

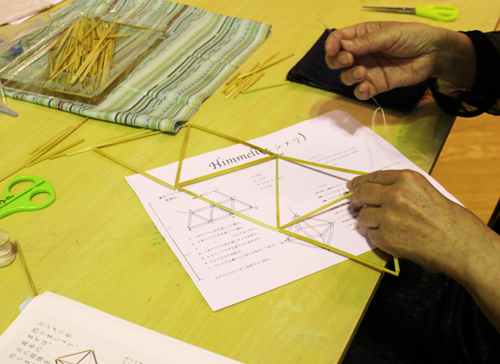

専用の長い針に糸を通し、ビーズのようにつなげていきます。

まずは三角形を作って糸を結びます。

さらに麦わらを通していって、

計5つの三角形をつくります。

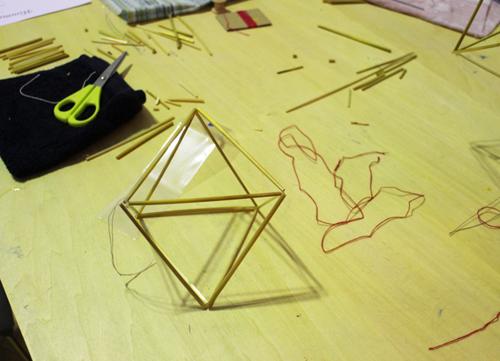

こうして正八面体ができあがりました!

簡単なように思えるのですが、針をとおすときに麦わらが裂けたり、結び目がうまくいかなかったりして

シンプルな行程の中にも難しさを感じました。

悪戦苦闘されたであろう様子が写真から見てとれますね。

しかし一つ作ってコツを掴んでしまえば、そのあとはすんなり作業が進みます。

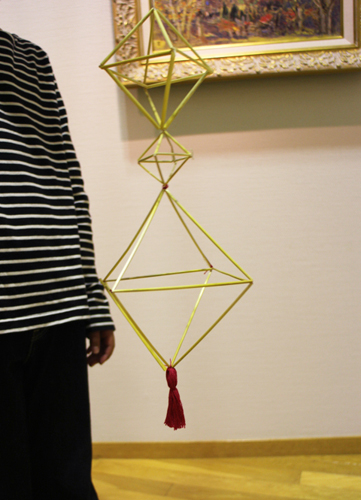

最後にタッセルという紐を束ねて作った飾りを取り付けます。

ヒンメリがグンと華やかになりました。

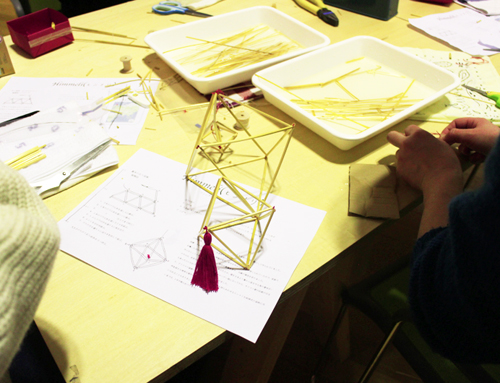

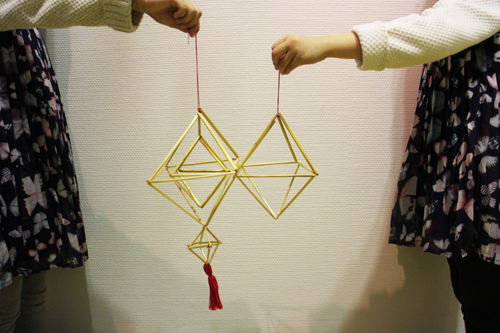

出来上がったものがこちらになります。

3つの八面体の組み合わせ方によって、

それぞれ違う顔のヒンメリが出来上がりました。

大きなヒンメリの中に、ちいさなヒンメリを入れたり。

今回はお子さんの参加が多く、みんな熱心に取り組んでいました

頭で構造を考え手先も使うヒンメリ作りは、子どもたちにとっても達成感がありますね。

フィンランドでは豊穣を祈願する冬至祭の飾りとしてヒンメリが飾られます。

祭りが終わったらヒンメリを燃やして灰にし、畑にまく地域もあるそうです。

そして、ディスプレイとして上杉さんにお持ちいただいた小さな飾りも、麦わらの端切れや木の実を使ってあり、

ヒンメリとの共通点を感じました。

ものを作ることは、要素をプラスしていくイメージが強いですが

ヒンメリは小さな美しさを掬い取った、最小限の要素でつくられるものだと思いました。

人間の生活は特別なものではなく、自然の循環の一部であることを再認識したワークショップでした。

参加者の皆さん、上杉さん、ありがとうございました!

広島県尾道市(しまなみ)の美術館 コレクションは、フランス現代具象画家ポール・アイズピリ、ピエール・クリスタン、エコール・ド・パリを中心としたフランス近代絵画、梅原龍三郎、中川一政、林武ら日本近代絵画、尾道を代表する小林和作、絵のまち尾道四季展招待作家作品など、国内外の洋画を中心とした約200点。

音楽鑑賞の場として、所蔵のチェンバロを中心としたバロックコンサートを定期的に開催するほか、ジャズやクラシックなど様々なジャンルの演奏家によるディナー付きコンサートも企画・開催しています。併設するフレンチレストラン「ロセアン」では、ランチ・ティータイムはもちろん、美術館閉館後もゆったりとした空間でライトアップされた庭園を眺めながらの本格的なディナーが楽しめます。

音楽鑑賞の場として、所蔵のチェンバロを中心としたバロックコンサートを定期的に開催するほか、ジャズやクラシックなど様々なジャンルの演奏家によるディナー付きコンサートも企画・開催しています。併設するフレンチレストラン「ロセアン」では、ランチ・ティータイムはもちろん、美術館閉館後もゆったりとした空間でライトアップされた庭園を眺めながらの本格的なディナーが楽しめます。