広島県尾道市(しまなみ)の美術館/ポール・アイズピリ、ピカソ、ルオー、小林和作、梅原龍三郎、中川一政、林武などを所蔵。チェンバロによるコンサートやフレンチレストランでの食事も楽しめます。

「Throwing a Spoon ピアノとチェロの音楽会」

更新日:2019年5月19日(日) 【コンサート】

先日、久しぶりの夜のコンサートとして「Throwing a Spoon ピアノとチェロの音楽会」を開催しました。

尾道在住の鍵盤奏者トウヤマタケオさんと、

チェリストの徳澤青弦さんのデュオである

「Throwing a Spoon」(スローイング ア スプーン)による音楽会です。

当館では、これまでも何度か二人をお招きしていますが、

今回は新しいアルバムのリリースツアーということで、新曲をたくさん連れてきてくださいました。

ピアノとチェロが付かず離れず、適度な距離を保ちながら、

でも隣合わせにしっくりとなじんで、ひとつの旋律を奏でていきます。

音は確かに、展示室いっぱいに響いて届いているのに、気持ちは不思議と静けさのなかにいるようでした。

そして、この日はスペシャルゲストとして画家nakaban(なかばん)さんをお招きして、3人でのミニトークを行いました。

nakabanさんとトウヤマさんは「ランテルナムジカ」というユニットで活動しており、

(昨年夏の「音と光の音楽会」では、素敵な演奏と幻燈を披露していただきました)

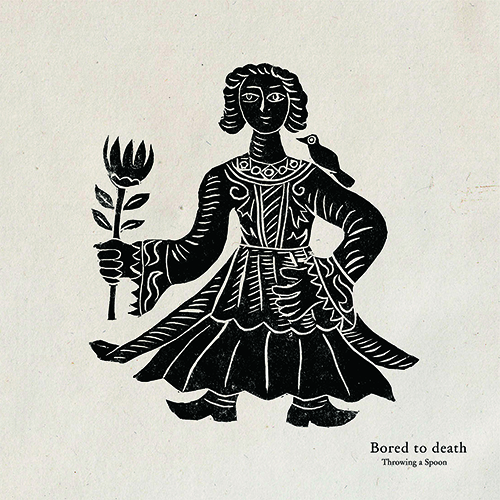

この度のアルバムの印象的なジャケットも、nakabanさんによる版画作品です。

版画という手法は直接描くのとは異なり、まず版を彫るという工程をはさむこと、

そして刷る段階で、一気に完成へと至ります。

そのため、たくさんの手数も、複雑な絵柄も、シンプルにすっきり見えるというお話や、

本来ならば内緒にしておきたいであろう“元ネタ”ともいうべきものとして、

ヨーロッパの民衆版画の画集を持ってきてくださり、そのイメージについてもお話いただきました。

トウヤマさんも青弦さんも、さまざまな音楽家の方と共演する機会も多く、

サポートからソロ、作曲や舞台まで、幅広いお仕事をされています。

そんなお二人には、Throwing a Spoonだからこその面白さ、あるいはままならないことについてお話していただきました。

作り手として己や楽器が持つエゴについて、

思い通りにいかないことの良さ、

絵を描くことと音楽をすることにどう向き合うか、

そして Throwing a Spoon(匙を投げる) のお名前に隠された由来(?)などなど、

お話に花が咲きました。

シンプルなライブも良いですが、もっともっと考えてみたくなるようなお話のあとは、

演奏がひときわおもしろく、心地よく響いたのではないかと思います。

ライブならではのアレンジや即興もあり、音楽が生まれていく瞬間を眺めたり

音や絵のことを思い思いに考えて楽しむ、そんな時間になりました。

ご来場いただいた皆様、お世話になった皆様、

そしてご出演の素敵なお二人とnakabanさん、どうもありがとうございました。

チェンバロミュージアムコンサート「ばらの花より甘く」を開催しました。

更新日:2019年5月2日(木) 【コンサート】

暑いくらいの陽気の日曜日、チェンバロミュージアムコンサート『ばらの花よりも甘く』を開催しました。

チェンバロと、2本のヴァイオリンというとても贅沢なアンサンブルです。

ヴァイオリンは尾﨑奏子さんと長谷川恭子さん、チェンバロを小田郁枝さんによる演奏です。

耳馴染みのあるメンデルスゾーン《歌の翼に》から始まり、タイトルにも引用した

パーセルの《ばらの花よりも甘く》はドラマチックに、まさに花が香り立つような印象。

そのほかにも、F.クープランの《葦》、《百合の花ひらく》ドラヴィーニュの《ばら》、《三色スミレ》など、

展覧会『花ある絵画』のテーマにあわせ、植物を題材にした曲をたくさん盛り込んでいただきました。

透明感にあふれ、のびやかなヴァイオリンの音色と、チェンバロの鈴を鳴らすような音色は相性もぴったりです。

そしてバッハの《2本のヴァイオリンのための協奏曲》ではダイナミックに音が織り上げられ、圧巻でした。

そのほかリズミカルな舞曲や、古典的な組曲まで幅広いプログラムで、とても華やかな音楽の時間となりました。

出演の御三方、ご参加いただいた皆様、どうもありがとうございました。

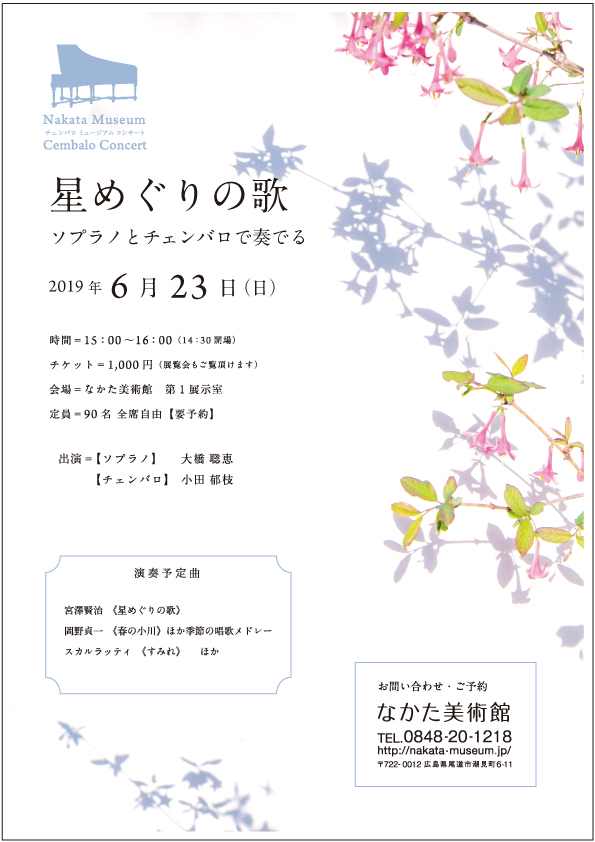

次回は 6月23日(日)『ソプラノとチェンバロで奏でる 星めぐりの歌』

当館では久しぶりとなる、歌のコンサートです。

季節の歌や懐かしい童謡などをお届けいたします。どうぞお楽しみに。

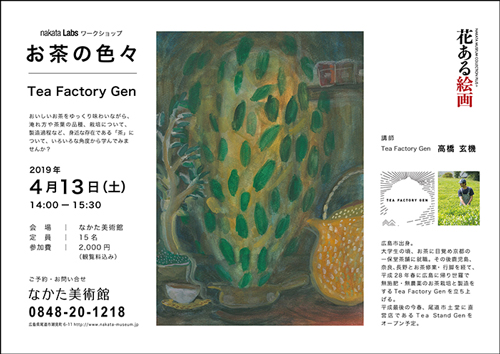

ワークショップ「お茶の色々」を開催しました

更新日:2019年4月27日(土) 【nakata Labs なかたラボ】

尾道は爽やかな風がふいて気持ちの良い季節です。

先月開催したワークショップ「お茶の色々」の様子をお伝えいたします。

講師は、広島県世羅町でお茶の栽培から製造まで行う

Tea Factory Gen の高橋玄機さん。

日本では各地でお茶の栽培がされていて、世羅町もその一つでした。

しかし時代の移り変わりとともに、お茶づくりは衰退していきました。

茶畑は荒れ放題となっていましたが、近年茶畑を再生する取り組みが行われています。

当日はたくさんの方にお集まりいただきました。

今回のワークショップでは、展覧会に合わせて、

お茶の栽培や製造方法に焦点を当ててお話して頂きました。

お茶の木、学名は「チャ」。実はツバキと同じ仲間だそうです。

ツヤツヤした葉っぱがツバキに似ていますね。

まずはお茶の製造方法をレクチャーしてもらいました。

お茶の葉っぱは摘み取ったとたんに発酵が始まるので、火を入れて発酵を止める作業が必要です。

そのため茶摘みの季節は夜遅くまで作業が続くそう。

太陽の下での長時間の作業も多く、体力のいる仕事です!

栽培の過程では、木や土壌に負荷がかからないように心がけていらっしゃいます。

お茶の歴史も紹介してもらいました。

もともと薬として伝来したお茶は、嗜好品として広まり

やがて千利休らによって「茶の湯」の文化として親しまれるようになりました。

その後も江戸時代には「煎茶」が登場し、現在お茶は日本の生活になくてはならない存在です。

家庭で煎茶を美味しく淹れる方法も教えていただきました。

お湯の温度と蒸らし時間がポイントの様です。

ちょっとしたコツで格段に美味しくなりました。

緑茶、和紅茶、緑茶にお茶の花をブレンドして香りをつけた「茶花茶」をご用意いただきました。

Tea Factory Gen では、他にも

ほうじ茶や、茶葉を尾道の潮風に当てて干した「浜茶」なども製造されています。

今回のようなワークショップの開催や、

ふらりと立ち寄って一服できるティースタンドのオープンなど、

人々が気軽にお茶に親しんでもらえるように、

様々な角度でアプローチを続けているTea Factory Gen 。

その根源には築きあげられたお茶の文化を守り続けていこうとする情熱がありました。

高橋さん、参加者の皆さん、ありがとうございました。

広島県尾道市(しまなみ)の美術館 コレクションは、フランス現代具象画家ポール・アイズピリ、ピエール・クリスタン、エコール・ド・パリを中心としたフランス近代絵画、梅原龍三郎、中川一政、林武ら日本近代絵画、尾道を代表する小林和作、絵のまち尾道四季展招待作家作品など、国内外の洋画を中心とした約200点。

音楽鑑賞の場として、所蔵のチェンバロを中心としたバロックコンサートを定期的に開催するほか、ジャズやクラシックなど様々なジャンルの演奏家によるディナー付きコンサートも企画・開催しています。併設するフレンチレストラン「ロセアン」では、ランチ・ティータイムはもちろん、美術館閉館後もゆったりとした空間でライトアップされた庭園を眺めながらの本格的なディナーが楽しめます。

音楽鑑賞の場として、所蔵のチェンバロを中心としたバロックコンサートを定期的に開催するほか、ジャズやクラシックなど様々なジャンルの演奏家によるディナー付きコンサートも企画・開催しています。併設するフレンチレストラン「ロセアン」では、ランチ・ティータイムはもちろん、美術館閉館後もゆったりとした空間でライトアップされた庭園を眺めながらの本格的なディナーが楽しめます。