スタッフのブログ

ブログ一覧 / すべて

-

2011年1月21日(金)

日常など

取材の取材

-

2011年1月12日(水)

展覧会

「アイズピリ展」 展示風景

-

2011年1月5日(水)

日常など

あけまして おめでとうございます。

-

2010年12月25日(土)

コンサート

クリスマス ミュージアムコンサート 〜天使のパン〜

-

2010年12月23日(木)

日常など

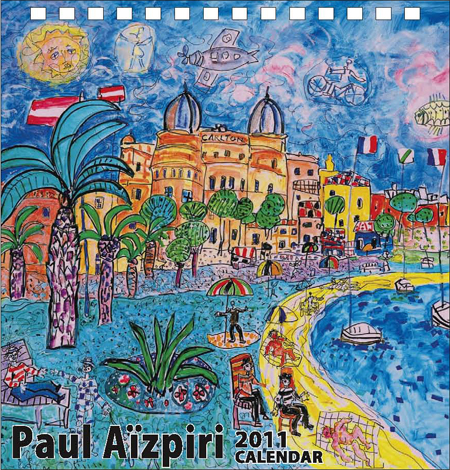

カレンダー、お休み、次回の展覧会について

-

2010年12月2日(木)

日常など

今年も・・・

-

2010年11月24日(水)

日常など

紅葉です!

-

2010年11月17日(水)

日常など

「コレクション紹介」

-

2010年11月12日(金)

コンサート

mitatake ミタタケ アコースティックコンサート