���縩��ƻ�ԡʤ��ޤʤߡˤ����Ѵ�/�ݡ��롦�������ԥꡢ�ԥ������륪���������º�߸�ζ��Ϻ���������������ʤɤ��¢��������Х��ˤ�륳���Ȥ�ե����쥹�ȥ��Ǥο�����ڤ���ޤ���

�ƻҥ������åס���Υߥ塼�����९�롼����

��������2019ǯ9��6���ʶ�ˡ���nakata Labs ���ʤ�����ܡ�

�Ƶ٤ߤ˳��Ť����ƻҥ������åס�

����Υߥ塼�����९�롼���פ��ͻҤ������������ޤ���

�Ĵ۸�����Ѵۤ�פ�¸ʬ�ڤ���Ǥ�餪�����Ȥ������δ�衣

��ǯ�ϡ����Ѵۤ���ʪõ���ʤ�����ʤ�վޤ��Ƥ�餤�ޤ�����

�ޤ����Ҥɤ���������ͥ������ʬ����ޤ���

�Ҥɤ⤿���ϡ���Ȣ�פ���ޤ�����

�ޤ��䥷�����Ȥä�Ȣ������դ��ޤ���

���ʤߤˡ���äƤ��줿��Ȣ�Ԥ��Ȥ����Ʊ����Ƥ��ޤ�…�ʤ�Ƥ��ȤϤߤ���Τ�ޤ���…��

�⤯�⤯������Ƥ��ޤ���

���δ֡����㤵���줵��Ϻ��ʤ�վޤ��ޤ���

�ɤ�ʥ�����դ�������Ƥ��뤫���ո���Ф��Ƥ�餤�ޤ�����

�¤ϡ��վޤ��Ƥ��ä����ʤ�¦�ˤϡ�

��ʪ�κ߽�뤷���Ͽޤ��Ƥ��ޤ�����

�����ΰո������Ͽޤ�õ���Ȥ��Υҥ�Ȥˤʤ�ޤ���

���θ尭�Ԥ���ơ��ߤ�ʤ���ʪ���Ƥ��ޤ��ޤ�����

�ʻҤɤ⤿���������ʾ���ݤ��äƤ��ޤä��ΤǼ̿��Ϥ���ޤ���…��

��ͥ����ब�ͤ��Ƥ��줿�ҥ�Ȥ��Ȥˡ�

�Ͽޤ��Ƥ�����ʤĤ��ޤ���

�ճ��Ȼ��Ƥ�����ʤ⤿������

���ä�������ޤǴվޤ��ơ��ʤ�Ȥ��ϿޤĤ��Ф��ޤ�����

�Ͽޤʤ�����ʪ��õ���ޤ���

Ÿ������������ǤϤʤ���

�Ҹˡ����ʡ��ߥ塼�����ॷ��åפʤɤ�����ʤȤ�����ȯ�����ޤ�����

���Ĥ������ʤ����Ѵۤ�¦�������������Ȥ�����ޤ�����

����ä��ݤ��ä����ɡ�

���ʤ����Ѵۤ��Ф��ơ�������ȯ���Ƥ���Ƥ�������Ǥ���

���üԤγ������꤬�Ȥ��������ޤ�����

��12��ػҤɤ�طݰ���ι�٤Ť��ޤ�����

��������2019ǯ8��10�����ڡˡ��ڻҤɤ�����Ѵۡ�

��ƻ������6�ۡ�1���ߤ�1��2���ǽ���ػҤɤ�طݰ���ι��

��ƻ��������Ѵۡ���ʪ�ۤ�Ϣ�Ȥ������ƻ�����Ѵۥͥåȥ���դμ�Ż��Ȥǡ���ǯ����Ǥ���

��ǯ�Ϲ뱫�ҳ��ˤ�äƤ��ʤ���ߡ���ǯ�Ϥɤ��ʤ뤫�ʤȿ��ۤǤ�������̵���˳��Ť��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ�����

����ξ��ع����黲�ä��Ƥ����Ҥɤ�طݰ������Ϥۤܽ����̡����ߤ���ή����ͧã�ˤʤäƤ�餤�������͡��ʥץ��������θ����ʤ������Ѵۡ���ʪ�ۤ˿Ƥ���Ǥ�餤�����ޤ���6�ۤϻ��֤θ�Ĵ���������硦�����Ĥޤǡ���������ˤޤ����äƤ���Τǡ����줾���ˬ�ͤ뤳�ȤǼ�������ƻ��̥�Ϥˤ��뤳�Ȥ��Ǥ����㤦���Ȥ��������Ѱ���Ū�ʴ��Ǥ���

�ƴۤǤ���ǯ���줾�졢�쥯�ꥨ��������ʴվޡ���ΤŤ���ʤɤ�ʬô���Ƥ��ꡢ�ʤ������ѴۤϺ�ǯ�Ϥ�ΤŤ���ô����

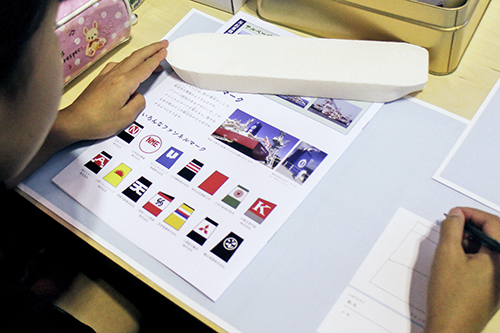

�������Ÿ����س���ι�٤ˤ��碌�Ĥġ����ۤĤ����ܼҤ�¤���ش�ȤȤ������Ȥǡ����Ť���Υ������åפ�Ԥ��ޤ�����

�ޤ��ϻҤɤ�طݰ��Τߤʤ���ˡ�����������줿���Τ�������ѻ����Ƥ�餤�ޤ���

��ƻ�ǤϤ��ʤ��ߤ�����������ʤɤξ����������������ʥ�����ͷ�����ʤɡ����ˤ⤤����������ޤ���

�ɤ������������Ƥ��뤫�ˤ�äơ������Ϥɤ�ʾ��ʤΤ����ɤ�ʿͤ����ơ��ɤ�������餷������Τ��������Ǥ���Τ����⤷�����Ǥ��͡�

�����Ƥ��褤�����Ť���Ǥ�������Ϥߤʤ����Ʊ�����ܷ���������ޤ�����

��������ˡ��͡����Ǻ�ȷ����Ȥ߹�碌�ơ�����Ĥ��äƤ����ޤ���

�ץ饹���å��Υ�������ȯˢ���������롢���ȥ�����˶⡢���륯�䲦�����ڥåȥܥȥ�γ��ʤɤʤɡ�����

����դ줿�ȶ���Ǻ�Ǥ������Ȥ߹�碌�뤳�ȤǤߤ�ߤ���������Ƥ��ޤ���

�礭�����α��ͤˤϡ��ޡ������Ĥ��Ƥ������β�Ҥʤɤ��Ƥ��ޤ���

�ե���ͥ�ޡ����פȸƤФ�뤳�Υޡ����ߤʤ���ˤ�����Ȥʤäƹͤ��Ƥ�餤�ޤ�����

���椬Ʊ���Ǥ⡢�ž夬��Ϥ��ޤ��ޡ�

�ߤʤ���������餷�������Ϥ�ȯ�ۤǡ��ɤ�������������Ǥ��ޤ�����

�ػҤɤ�طݰ���ι�٤Ǥϡ����Τۤ�ƫ�ݤγ��դ��䤦�����ꡢ���ޤ��ޤ�Ÿ����κ��ʴվޤʤɤ��θ��ޤ�����

�Ҥɤ�طݰ����������Τ�̥ѥ�ȲƤν뤵�˰��ݤ���ĤĤ⡢���餭�餷���д�乥���äѤ��Τޤʤ������Ϻ�˸�������ä������֤Ǥ�����

���Τʤ������ѴۤǺ�ä�����ޤᡢ��������κ��ʤ�ι���ͻҤ�ػҤɤ�طݰ���ι ����Ÿ�٤�Ÿ���������ޤ���

���Ҥɤ�طݰ���ι ����Ÿ��

8/31���ڡˡ�9/8������9:00��17:00

����̵���������̵��

��ꡧ��ƻ��̱�����फ�����ޡʤ������ˡ����ӡ�

�Ҥɤ�طݰ������ˤ�Ÿ����Ȥ�����äƤ�餤�ޤ���

�ޤ�����������Ѵۤ���ʪ�ۤ˹Ԥ������ʤ�褦�ʡ��ڤ���Ÿ���ˤʤ뤫�Ȼפ��ޤ��Τǡ����Ҥ�Ω����꤯��������

�ƻҥ����ȡؤ��Ф�ɱ�٤Ť��ޤ���

��������2019ǯ8��4�������ˡ��ڥ����ȡ�

�Ƶ٤ߤ����ä�7���ǯ��ƻҥ����ȤȤ��ơؤ��Ф�ɱ�������Ϥʤ��ȥ����������Ǥ����륰���Ƹ�ä��������٤Ť��ޤ�����

���Ϥʤ��ȥѥե����ޥ��椱���������������������ջҤ�������Х��Ͼ��İ�ޤ���α��դǤ���

����ϡ֤��Ф�ɱ�פȡ֥֥졼���β������2�ĤΤ��Ϥʤ����Ȳ��ڤǤ��Ϥ��������Ǥ���

�ޤ��ϡ֤��Ф�ɱ�פ��顣

�Ρ�������Ȥ�����…�Ȥ������ʤ��ߤΥե졼���˻Ϥޤꡢ

ʷ�ϵ����äפ�β��ڤˤ��碌�ơ���椵�����������������ɱ��ͦ���ʲ��Ҥޤǡ�����ɽ�𡢻��������ʤɤ������˱餸�Ƥ����ޤ���

�̤�˭���ʲ��ȥѥե����ޥǡ�ʪ���������Ω���夬��ޤ���

�֥֥졼���β�����פǤϡ��桼��饹�Ǹ���˭����ưʪ�������������о줷��

�������������Ǥ��ܶ��ʥ˥�ȥ���Ĥ������դǤ�줿��������ꤢ���ꡣ

�褯�Τ�줿���äǤ�������ͤ�Ҥɤ��ʪ��������˰������ޤ�ޤ�����

���Ϥʤ��Ȳ��ڤζ��顢�����䤫��ʪ���������ڤ���Ǥ����������Ǥ��礦����

�����ä����������ߤʤ��ޡ��б�ԤΤߤʤ��ޡ��ɤ��⤢�꤬�Ȥ��������ޤ�����

����Υߥ塼�����ॳ���ȤΤ��Τ餻�Ǥ���

�ä��������Ԥ����Ǥ��͡�

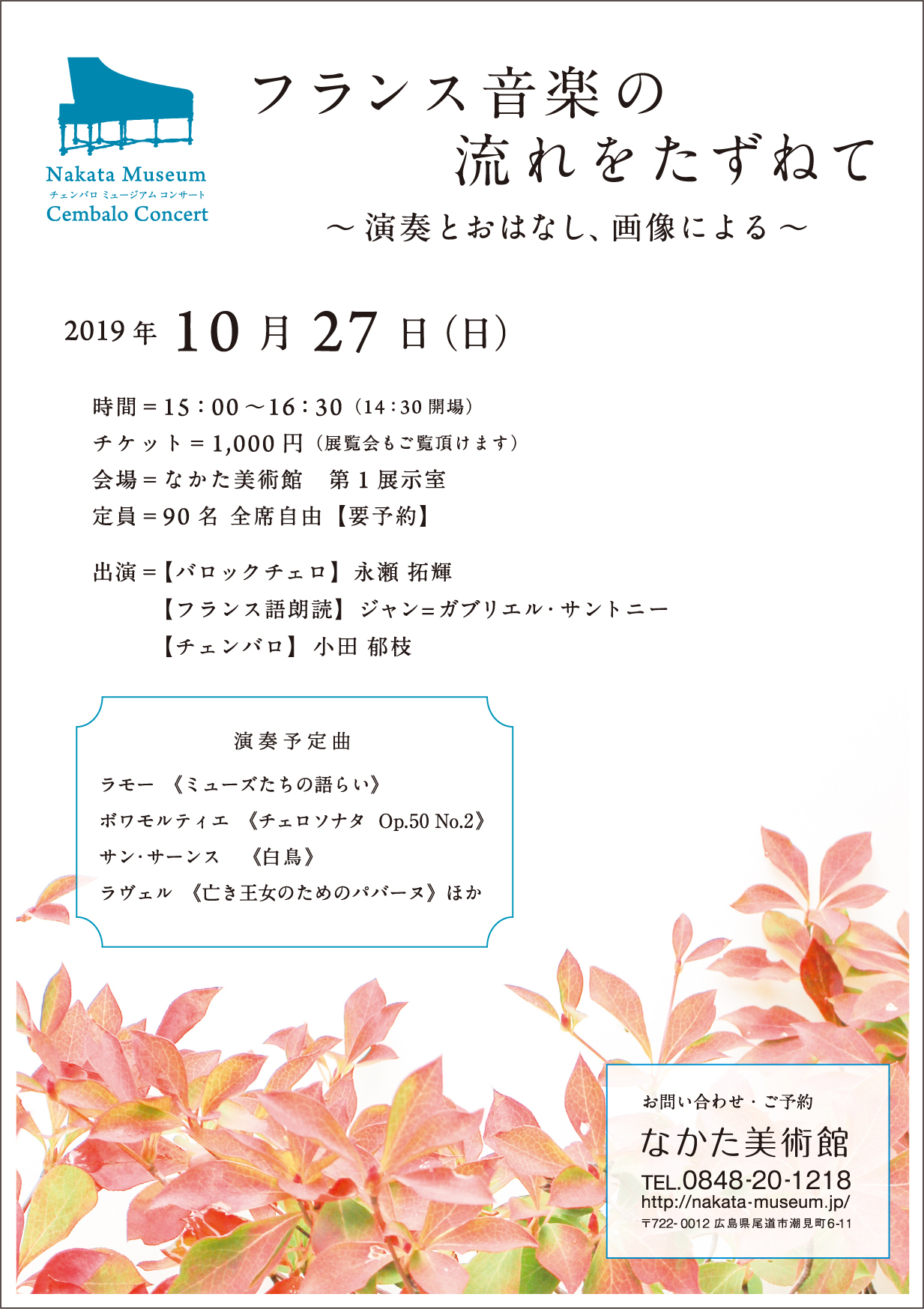

10/27�������إե���ڤ�ή����ͤ� -���դȤ��Ϥʤ��������ˤ��-��

�ե���ϯ�ɤȥХ��å���������������Х��ζ���ǡ�90ʬ�Υץ�������ͽ�ꤷ�Ƥ��ޤ���

���¤������ڤλ��֤�ɤ������ڤ��ߤˡ�

���縩��ƻ�ԡʤ��ޤʤߡˤ����Ѵۡ����쥯�����ϡ��ե�����ݲ�ȥݡ��롦�������ԥꡢ�ԥ����롦���ꥹ���������롦�ɡ��ѥ���濴�Ȥ����ե���峨�衢�߸�ζ��Ϻ�������������������ܶ��峨�衢��ƻ����ɽ���뾮���º���Τޤ���ƻ�͵�Ÿ���Ժ�Ⱥ��ʤʤɡ����⳰���β���濴�Ȥ�����200����

���ڴվޤξ�Ȥ��ơ���¢�Υ�����Х����濴�Ȥ����Х��å������Ȥ����Ū�˳��Ť���ۤ������㥺�䥯�饷�å��ʤ��͡��ʥ�����α��ղȤˤ��ǥ��ʡ��դ������Ȥ��衦���Ť��Ƥ��ޤ���ʻ�ߤ���ե����쥹�ȥ��֥�������פǤϡ��������ƥ���������Ϥ���������Ѵ��Ĵ۸���ä���Ȥ������֤ǥ饤�ȥ��åפ��줿�����į��ʤ�����ܳ�Ū�ʥǥ��ʡ����ڤ���ޤ���

���ڴվޤξ�Ȥ��ơ���¢�Υ�����Х����濴�Ȥ����Х��å������Ȥ����Ū�˳��Ť���ۤ������㥺�䥯�饷�å��ʤ��͡��ʥ�����α��ղȤˤ��ǥ��ʡ��դ������Ȥ��衦���Ť��Ƥ��ޤ���ʻ�ߤ���ե����쥹�ȥ��֥�������פǤϡ��������ƥ���������Ϥ���������Ѵ��Ĵ۸���ä���Ȥ������֤ǥ饤�ȥ��åפ��줿�����į��ʤ�����ܳ�Ū�ʥǥ��ʡ����ڤ���ޤ���

�ۡ��� ��

Ÿ���� ��

������ ��

���߰��� ��

���쥯����� ��

����åס��쥹�ȥ�� ��

�����Ѱ��� ��

�������� ��

���̥�������